La scénariste Nathalie Hertzberg a coécrit Le Procès Goldman avec Cédric Kahn, présenté en ouverture à la Quinzaine des cinéastes 2023. En exclusivité, Sarah Lasry, scénariste, réalisatrice et membre du SCA, l'a rencontrée. Elles ont échangé sur le processus de recherche et de documentation pour Le Procès Goldman, le travail de coécriture avec Cédric Kahn, les liens entre écriture et montage et le rapport singulier de Nathalie Hertzberg à la matière...

Sarah Lasry : Afin de revenir sur ton parcours, peux-tu nous parler de tes études ?

Nathalie Hertzberg : J’ai fait des études de philo au départ, j’ai fait normal sup, j’ai enseigné un petit peu et en même temps j’ai fait la Fémis, mais en montage. Je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, je voulais faire de la mise en scène de théâtre - j’y reviendrai peut-être un jour d’ailleurs - et comme je me suis éloignée de ça, je me suis dit que j’avais fait pas mal d’études générales et que si je voulais apprendre à faire des films, il fallait que j’apprenne un département spécifique plutôt que scénario ou réalisation, sachant que c’était plus dur d’y rentrer. J’ai choisi montage parce que ça m’intéressait et ce n’est pas un département « technique » comme le son ou la lumière, où il faut être très bon en maths. Je l’ai passé, je l’ai eu, j’ai abandonné le théâtre, et j’ai fait la Fémis, mais j’ai jamais pensé être monteuse. Et en sortant de la Fémis, un copain m’a proposé d’écrire un film avec lui et puis voilà, j’ai commencé comme ça, en me disant que si j’étais scénariste, ça me laisserait du temps pour faire des projets personnels… Mais ça ne laisse pas du tout du temps, il vaut mieux intégrer ses projets personnels aux projets d’écriture…!

SL : Que retiens-tu de l’apprentissage à la Fémis ?

NH : Surtout les intervenants, parce qu’en montage on a eu beaucoup de chance, c’était des gens qui travaillaient beaucoup sur des choses assez différentes, même si la Fémis ne s’ouvre pas assez au cinéma mainstream ce qui est dommage à mon avis. Mais c’est surtout ça que je retiens : le dialogue avec des gens qui dans leurs vies professionnelles sont extrêmement pressurisés, qui sont heureux d’arriver dans une école. Donc pour moi c’était génial, car venant d’un endroit complètement inverse, (des études théoriques et universitaires), c’était super. Et en plus la plupart d’entre eux étaient très heureux d’avoir un endroit où échanger et partager, parce que dans la vie professionnelle ils n’ont pas beaucoup l’occasion de faire ça.

SL : Il y avait qui comme intervenants ?

NH : Moi les deux dont je me souviens - c’était d’abord émouvant pour moi car c’est lui qui a monté Le Procès Goldman - c’est Yann Dedet, qui était mon intervenant de fin de 1ère année et Martine Giordano, qui était la monteuse notamment d’André Téchiné et qui était ma directrice de film de fin d’études. Je retiens de la Fémis des rencontres. Après c’est vrai que honnêtement j’avais un peu de mal avec le système pédagogique, parce que j’avais du mal à comprendre que dans les rendus d’exercices il n’y ait pas vraiment d’évaluation, il y avait surtout des discussions à bâtons rompus. J’avais d’autres copains qui étaient dans les écoles d’art comme les Arts Déco notamment, où il y avait des évaluations, et ça n’empêchait personne d’être créatif et de progresser. Moi, je venais d’un cursus où on part du principe que le prof n’en sait pas forcément plus mais au moins il faut qu’il en sache un peu mieux, pour transmettre, ça me paraissait très étrange d’être dans un environnement où il y avait tellement de moyens à notre disposition et si peu d’encadrement du point de vue pédagogique. Et puis, moi je ne suis pas très cinéphile - enfin, j’aime aller au cinéma, je peux voir beaucoup de trucs différents, des films de super-héros mais aussi des films japonais des années 50, mais ce côté volontairement très film d’auteur, à la Fémis, je trouvais ça dommage. D’ailleurs, j’ai retrouvé ce problème après, où finalement le monde du cinéma est vraiment scindé. Alors que, l’année dernière, j’ai eu l’occasion de travailler avec un réalisateur qui fait des films très mainstreams, des grosses comédies, et on s’entendait hyper bien parce qu’on était très différents, et d’ailleurs on n’aurait jamais dû se rencontrer. Donc je pense que c’est un des problèmes de notre milieu : le manque de curiosité réciproque.

SL : Qu’est-ce que les intervenants ont pu te transmettre en tant qu’étudiante ?

NH : Avec Martine Giordano, je me suis rendue compte que le montage c’est un truc tellement empirique, il n’y a vraiment pas de théorie - parce qu’en scénario à la limite, on peut avoir des bases de dramaturgie, c’est plus cérébral. Mais alors le montage - c’est sur un raccord qu’elle a trouvé mon projet de fin d’étude, j’y avais pas pensé et elle y a pensé en le faisant, c’est ce que j’ai aimé.

SL : C’était quoi comme raccord ?

NH : J’ai fait mon film de fin d’études dans les Galapagos, sur les tortues géantes et elle avait trouvé un raccord entre un cratère de volcan et un dôme de tortue, et ça m’avait épatée.

SL : On dit souvent que le film se réécrit au montage. En quoi le travail et la formation de montage ont fait de toi la scénariste que tu es aujourd’hui ?

NH : Je pense que ça compte beaucoup, ça aide à visualiser le film, à se rendre compte que quand on écrit un enchaînement de séquences, ça va être un raccord. C’est surtout ça - sur la construction, les enchaînements, les fins et débuts de séquences. Mais globalement le montage m’a vraiment formé à l’écriture, parce que tout est connecté, c’est très analogue comme travail à part la différence puissante qu’on ne créé pas la matière au montage. Mais ça n’empêche pas de créer quelque chose, même si ce n’est pas le même genre de travail. En scénario, quand on réécrit, on retravaille une matière qu’on a déjà aussi. Mais ça m’a surtout aidé - et j’ai compris cela rétrospectivement - que dans une séquence, ce ne sont pas forcément des transitions littérales que tu fais, tu fais des transitions de sens. Un bon raccord, c’est pas forcément un raccord littéral, c’est souvent quelque chose de plus mystérieux, qui a à voir avec le sens général de ce que tu es en train de construire.

SL : Et le rapport au temps ?

NH : Ça c’est plus difficile, parce que quand tu écris une séquence, c’est difficile de se rendre compte. Quand tu lis ou tu répètes, ça donne une toute petite idée, mais en fait le montage bénéficie pour le coup de la durée des plans. Et surtout il y a un truc qui est totalement absent du scénario et qui est totalement central dans un film, c’est le rythme à l’intérieur du plan. Et ça, c’est difficile de le changer, mais ça c’est quelque chose qui est très propre au tournage, de ce qu’il se passe à l’intérieur du plan, comment ça se passe et à quelle vitesse ça se passe. Il y a un énorme décalage entre ce que tu perçois quand tu joues, et c’est encore plus en décalage avec ce que tu écris. La question de la durée, c’est ce que tu travailles en montage et c’est l’autre grand mystère du montage, combien de temps tu fais durer un plan, pourquoi… Et c’est un problème qui se pose au tournage. Mais c’est une projection théorique au scénario. Il y a un truc irréductible le jour où tu vas tourner le plan, et c’est d’ailleurs pour ça qu’il y a peut-être des scénarios qui fonctionnent bien à l’écriture mais au moment du tournage, certaines choses résistent.

LE PROCES GOLDMAN

SL : Comment es-tu arrivée sur Le Procès Goldman ?

NH : Avec Cédric Kahn on connaissait tous les deux le sujet pour des raisons différentes. Il avait eu l’occasion de lire le livre de Pierre Goldman, et moi de travailler sur un unitaire qui s’est fait pour Canal+ il y a une dizaine d’années. (Finalement c’est pas moi qui ai fait le scénario à la fin, on était plusieurs scénaristes dessus, mais donc je connaissais un peu l’histoire). Et Cédric Kahn m’a dit « je crois qu’il ne faut faire que le procès, qu’est-ce que t’en penses ? » J’ai dit « bingo, c’est super, c’est exactement ça ». Ça c’était vraiment l’idée matrice très forte, qui était à la fois transversale - ça permettait de traverser toutes les facettes de la vie de Goldman, tout en restituant quelque chose qui n’avait rien à voir avec sa vie mais plutôt avec les faits de sa vie et ce que l’opinion publique en a pensé et ensuite, l’affaire du meurtre.

SL : Comment avez-vous travaillé ?

NH : Cédric a eu de la chance parce que ce n’est pas tellement que je connaissais bien le sujet, mais c’est que moi, depuis que j’ai commencé travailler, je fais toujours une grosse documentation. Mais ce n’est pas une documentation informative ou factuelle, c’est à dire que je fais presque un travail d’enquête journalistique. Je le fais à fond, ça me rassure en plus. Et comme je suis très outillée pour faire ça, pour lire pleins de bouquins, faire des synthèses, je fais aussi beaucoup d’entretiens. Dès qu’il y a des gens vivants, j’essaie d’aller les voir et de faire une espèce de premier document et je le fais pratiquement à chaque fois. Ça prend des formes différentes, mais je pense que le secret - c’est comme la cuisine, le scénario - il faut que la matière première soit bonne. Mais ta matière première, tu la trouves pas sur wikipedia. La matière d’un scénario, même pour les projets autobiographiques, tu dois la sortir à un moment, tu dois l’objectiver. C’est un grand, grand boulot et d’ailleurs ça fait partie des trucs qui sont compliqués à faire comprendre aux boites de prod : cette étape ne doit pas forcément être payée séparément du scénario, mais elle doit être payée, et moi j’écris le plus tard possible. J’ai presque tendance à en faire trop d’ailleurs, sur cette première étape du scénario, parce que pour moi - en tout cas c’est comme ça que je fonctionne - je sais que je vais trouver une histoire, le sens, de quoi ça parle, dans la matière. Je le trouverai pas dans une idée théorique que j’ai, dans une opinion que j’aurais sur le sujet, quelle qu’elle soit. C’est très marrant comme truc parce qu’au bout d’un moment, quand tu creuses, c’est vraiment aller à la mine quoi. Tu sais pas ce que tu vas trouver, sachant qu’en plus, il y a quand même un truc, c’est que ce qui se passe dans la vraie vie est invraisemblable ! Je dis souvent ça, mais quand tu écris un scénario, il faut ramener ce qui se passe dans l’existence à un niveau acceptable pour un spectateur, parce que la plupart du temps, il t’arrive des trucs et personne te croit ! C’est normal, la vie est faite de choses imprévisibles. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je fais ce très gros travail en amont, très profond, très sérieux, très articulé, qui n’est pas un travail théorique, mais vraiment un travail pratique, de la matière, sur le domaine, les gens, les personnages, comment ça se passe, etc. Et une fois que j’ai fait ça, je me mets devant, et j’essaie de comprendre de quoi le projet parle. Evidemment j’ai mes préjugés, mais on écrit toujours avec ce que l’on est, donc le sens dans lequel je vais aller, c’est le mien. Mais ce que je ne sais jamais, c’est ce qu’on va me raconter.

NH : Donc pour Goldman, il fallait faire un gros travail et comme ça fait quinze ans que je fais ça, je le fais plus vite et mieux. Donc avant qu’on attaque l’écriture, bien sûr on a un peu discuté en amont - mais très peu finalement - il y avait cette idée de procès. En plus, il se trouve qu’un de mes films préférés c’est le Procès de Viviane Amsalem de Shlomi et Ronit Elkabetz, incroyable. J’adore ce film, je l’ai vu quand il est sorti et j’étais scotchée. Dans une salle d’audience, tu peux raconter tout un pays. C’est toute la société qui défile. Tout le film se passe dans la salle d’audience et le couloir. Et pendant que je travaillais, je regardais un film dans la collection documentaire Un film et son époque sur Arte « Il était une fois… Le Procès de Viviane Amsalem » où effectivement on voit qu’ils ont tourné dans un lieu clos pendant trois semaines.

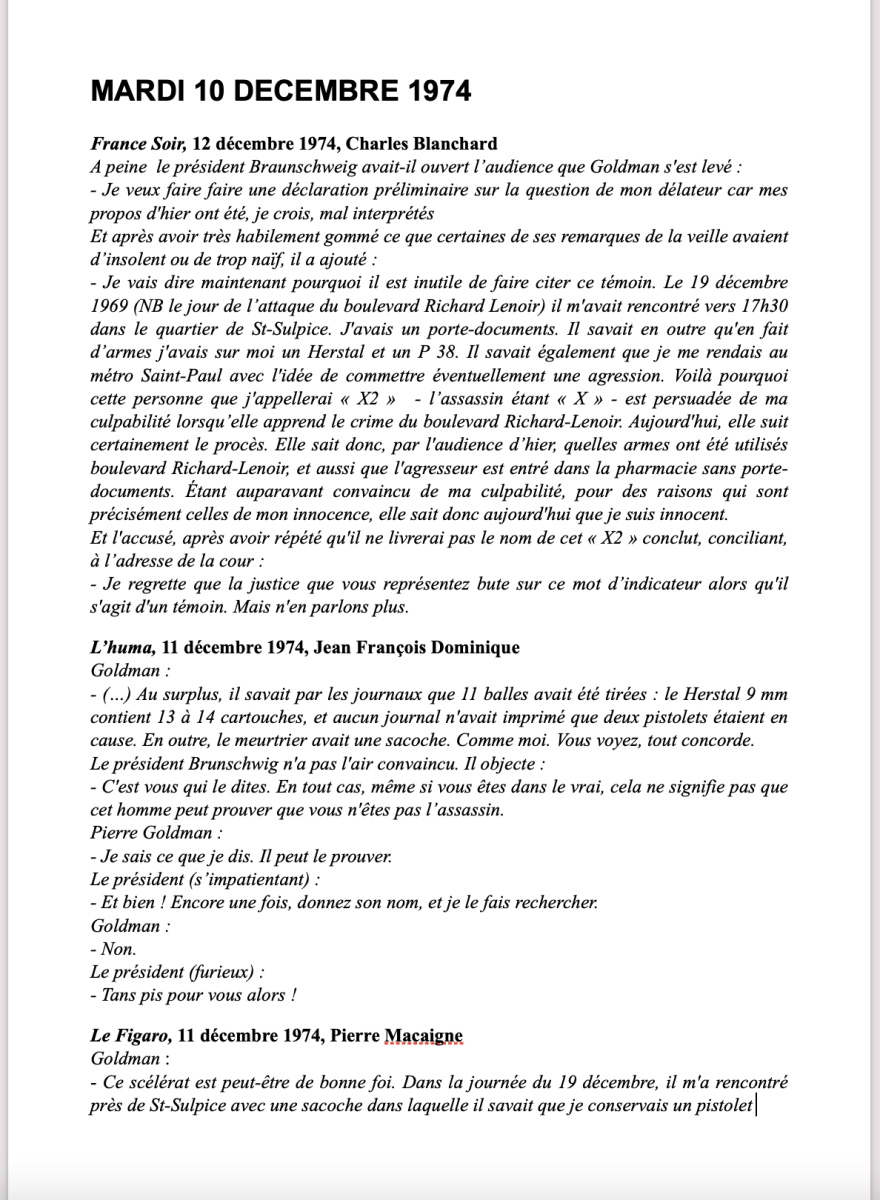

Après, pour ce projet-là, il faut savoir qu’il n’y a pas de minutes dans les procès d’assises. C’est seulement en correctionnelle ou dans le bureau du juge que le greffier prend des notes. Dans un procès d’assises, tout est à main levée et à l’oral. On sait qui va comparaître, mais c’est tout. Le film parle plutôt du deuxième procès de Goldman, mais on a repris quelques extraits de la plaidoirie de son premier procès. Donc comme c’était un procès très médiatisé, j’ai reconstitué ces deux procès, jour par jour. Je suis allée à Beaubourg, j’ai pris les microfilms de tous les grands quotidiens, parce qu’il y avait des chroniqueurs judiciaires qui suivaient le procès jour par jour. Le Monde, l’Humanité, le Figaro, France Soir, Libé, Le Courrier Picard… Tous les journaux que je pouvais trouver. J’ai pris jour par jour, et après dans ma documentation, j’ai fait jour par jour, par type d’intervenant, j’ai extrait et regroupé les articles et remis dans l’ordre. Donc à la fin, on avait un gros document qui faisait 200 pages, et il y avait jour par jour et intervenant par intervenant, le procès. C’est comme ça que tu tricotes un film, parce que tu rentres dedans. Et je disais à Cédric, finalement on procède à l’envers de ce qu’on fait d’habitude, parce qu’un scénario normalement tu pars d’un petit noyau, c’est comme un oignon, mais tu rajoutes les couches. Et là, c’était l’inverse. On s’est retrouvés comme avec des rushes de la réalité.

SL : Comme un travail de montage…

NH : Oui ! En plus, selon les chroniqueurs judiciaires, la plupart des fois ça concordait, mais il y avait des fois où c’était un peu discordant, ils ne retenaient pas les mêmes choses. Donc on a fait comme ça, en dépiautant ce document, et en structurant. C’est ce qui est génial dans un procès, c’est qu’il y a une dramaturgie naturelle, un ordre dans le procès d’assises : les témoins, les plaidoiries, le verdict. Donc on a gardé ça, plutôt fidèlement, puis on a recomposé certaines choses à partir de la matière. C’est à dire que tout est exact, mais rien n’est vrai et inversement. On n’a rien écrit qui sorte de la matière. Mais pour moi c’est vachement important parce que j’aime beaucoup travailler sur des histoires vraies et par contre, je ne suis pas trop d’accord pour trahir - enfin, on trahit toujours - c’est la différence entre la lettre et l’esprit. Quand tu racontes une histoire vraie, tu ne peux pas la raconter à la lettre, mais à minima tu dois conserver l’esprit de ce qui se passe. Et donc c’est aussi pour ça que je fais cette grosse matière avant. Pour être sûre de ne pas filtrer ce qui se passe. Ça me paraît aussi fructueux pour les projets parce qu’encore une fois, ce qui naît de ce qui est vraiment arrivé est toujours plus riche que malheureusement ce qui peut se produire dans ta petite tête qui est toujours pleine de généralités. Tu es toujours pleinement investi de quelque chose quand tu le traverses, tu as forcément une vue plus générale, plus stéréotypée. Donc ne pas trahir le truc c’est aussi se rapprocher le plus possible de ce qui est intéressant, singulier.

NH : C’est au minimum sa dualité, sa complexité, son ambivalence. C’est en même temps quelqu’un d’intéressant, qui a des grands éclairs d’intelligence et en même temps c’est un petit salaud, un pauvre type, c’est tout ça à l’intérieur d’un même personnage. C’est aussi pour ça que l’idée de Cédric de ne faire que le procès permettait - pas tellement de faire un portrait de Goldman - mais de faire un portrait de ce procès. Et de faire un portrait des différents points de vue qu’on peut avoir de ce personnage. Et finalement c’est une question que je me posais, pourquoi au fond il m’intéresse alors que je ne l’aime pas ? Je trouve qu’il n’y a rien d’aimable chez ce personnage, ni de grandiose finalement. Mais il y a quelque chose d’extrêmement touchant. C’est quand même l’histoire d’un raté qui court après une vie qu’il n’arrive pas à avoir. Enfin on peut le dire de pleins de façons différentes. Et depuis le début d’ailleurs, ce qui m’intéresse c’est cette idée d’un idéal dévoyé, d’un mec qui se lance dans la vie avec un certain nombre de désirs sans jamais réussir à les assouvir qu’en les tordant ou en les dévoyant, il n’y a pas d’autre mot.

NH : ll y a quelque chose d’un peu spécifique en effet sur l’époque. Il y avait eu le procès d’Eichmann en 1961 qui était très riche en témoignages et documentation - parce que le procès Nuremberg en 1945-46 n’avait pas du tout permis de déployer des témoignages, et ensuite le film de Claude Lanzmann, Shoah était tourné de 1976 à 1981 et sorti en 1985. Donc le caractère réparateur du témoignage de la part de ceux qui le font et ceux qui l’écoutent, c’est très loin des années 1970. C’est au contraire le moment où il y a un gros chaudron de silence de la part des anciens déportés et des autres, de tout le monde. Et ça n’a rien d’étonnant - si je rentre de l’Enfer, j’ai pas envie d’en parler et si je suis la personne qui est en face, je ne suis pas sure d’être capable de supporter un récit comme ça.

Donc Pierre Goldman est aussi un mec qui a contribué à mettre sur le tapis ce que c’est d’être un enfant de la Shoah. Parce que sa génération à lui particulièrement - celle des ashkénazes, les juifs d’Europe de l’Est, il y avait une décision d’intégration, d’assimilation. C’est pour ça qu’il dit un « juif polonais né en France » parce que ça relève d’un truc privé qu’il ne partage pas forcément avec les autres. Ça relevait d’un truc très privé qu’on avait mis dans une petite malle au fond du grenier. Et même au-delà de ça, dans l’internationalisme, il y a quand même l’idée qu’il n’y a plus de religion, plus de communauté ou alors « une seule communauté », l’être humain. Donc partant de là, l’histoire dont venaient tous ces gens, qui était une histoire très douloureuse pour eux, leurs parents ne parlaient pas, ils la taisaient. Ils taisaient leur histoire pour des raisons traumatiques et pour des raisons politiques. Et Goldman a été parmi les gens qui se sont exprimés là-dessus.

SL : Ce qui est frappant dans le procès, c’est qu’il dénonce l’antisémitisme et le racisme en France… Il se lie aussi à la cause Noire.

NH : Oui, il disait « un juif c’est comme un noir à l’envers ». Il était obsédé par le fascisme. Pour lui l’antisémitisme était très connecté au racisme en général. Il assimile le racisme anti-arabe, anti-juif, anti-noir, pour lui c’est la même chose.

NH : C’est un pur hasard, on n’avait pas prévu ça. Quand Cédric m’a proposé d’écrire le film il m’a dit « je te préviens, ça risque de n’intéresser personne », et j’ai répondu : « je sais mais c’est pas grave ». Je trouvais le projet passionnant mais on ne pouvait pas se douter que les violences policières, le racisme de la police, que tout ça allait prendre autant d’ampleur. On a écrit il y a deux ans. On a commencé à s’en rendre compte au moment du tournage, car j’étais présente sur le tournage en tant que scénariste. C’était super pour moi de faire la « full expérience », je faisais aussi de la figuration dans le procès. Un jour, on a demandé aux jeunes figurants qui remplissaient la salle d'improviser pendant le procès, et certains se sont levés, on fait le salut nazi pour dénoncer, il y a eu un gros bordel et tout et les figurants ont commencé à crier « ACAB ! ACAB ! » Et on a dit « Non ! Ça n’existait pas à l’époque ! » Et c’est là que je me suis dit c’est marrant, en fait ils ont connecté par là…

Aussi, il y a quelque chose qui a commencé à émerger depuis une petite année ou deux, qui est la renaissance du militantisme anticapitaliste. Ce qui est intéressant dans les années 1970, et Goldman en est un exemplaire dévoyé - je dis dévoyé parce que finalement, lui, son idéalisme lui a plutôt servi à suivre des buts qui n’avaient rien d’idéaux… Mais c’est une époque où on a essayé de penser la société différemment. Au-delà d’un marxisme anticapitaliste primaire et terre à terre. On retrouve ça aujourd’hui dans des mouvements qui sont moins appareillés que le Parti communiste et qui essaient de penser le monde différemment, mais plutôt en termes de philosophie, d’utopie, comme le scientifique Aurélien Barrau. Tu vois bien que c’est à la fois profondément politique mais que ce n’est pas partisan.

On a tendance à confondre le militantisme et le politique, c’est pas pareil. Je ne pense pas qu’on puisse dire que Goldman est militant, parce que pour moi c’est un nihiliste en fait. C’est un mec qui va au-delà du militantisme de base. Et malheureusement comme son nom l’indique, c’est extrêmement destructeur et auto-destructeur. Mais voilà, ce qui est intéressant dans les années 1970, c’est ça aussi, cette ouverture à d’autres types de pensée, y compris des philosophies alternatives, mais aussi Deleuze, Foucault… Des philosophes qui essayaient de penser le monde en dehors des structures de pression, de soumission.

NH : Oui, c’était évidemment hyper enrichissant de le voir, parce que ça nous a permis de mesurer l’antinomie de ces deux personnages - Goldman et Kiejman. On sentait bien que Kiejman était content d’avoir su rester digne dans cette affaire, que son sentiment envers Goldman était mâtiné pas de rancune, mais on sentait encore que c’était un moment difficile pour lui, qu’il avait un client qui le fascinait et l’horripilait.

SL : Le film rappelle qu’ils sont tous les deux enfants de la Shoah…

NH : C’est aussi ça qui construit la dramaturgie du film : comment peut-on avoir deux trajectoires très différentes à partir d’une histoire très similaire ? Ça c’est très important, y compris pour parler des enfants de la Shoah et de toutes les conséquences d’un traumatisme. C’est toujours à l’échelle individuelle, singulière. Georges Kiejman le dit lui-même, il vient d’une famille beaucoup plus modeste que Goldman, mais il a vécu des choses très violentes enfant aussi, et il est un modèle d’intégration, d’assimilation et de réussite. Goldman incrimine son propre passé - c’est vrai et c’est faux, c’est ce qu’il en a fait. C’est important de comprendre pourquoi on est ce qu’on est, mais c’est encore mieux de comprendre ce qu’on a fait de ce qu’on a fait de nous. C’est ça l’enjeu du présent. C’est pas tellement de décortiquer de manière analytique pourquoi on est comme ça. Ce qui compte, c’est de comprendre ce qu’on en a fait. Goldman en a fait un truc destructeur, et Kiejman en a fait un truc ô combien constructeur. Parce que ça lui a donné la rage de s’extraire de la pauvreté. C’est pour ça que j’ai un peu de mal avec le déterminisme social, je ne crois pas que c’est uniquement l’endroit d’où tu viens qui détermine ce que tu es.

NH : Nous, ce qu’on fait, c’est qu’on rapporte le procès. On ne raconte pas ce qu’on pense du procès. Eventuellement, les questions qu’on se pose sont : « Comment va-t-on fictionner ce procès ? Comment va-t-on être au plus près des différentes dialectiques qui s’affrontent ? » Et en règle générale, je pense que si tu veux donner ton opinion, tu fais pas des films, tu fais de la politique. Si tu fais des films, tu cherches autre chose. Tu cherches pas spécialement à convaincre les gens. Tu cherches à les émouvoir, tu cherches à faire des choses qui n’ont rien à voir avec de la rhétorique. Donc non, on ne s’est pas posé la question comme ça pour écrire.

SL : Comment s’est passé la co-écriture avec Cédric Kahn ? Après le travail de documentation, à partir du moment où vous dé-tricotez la matière, comment avez-vous écrit à deux ?

NH : Là c’était génial, c’était pas compliqué, on a pris ce gros document, on s’est retrouvés tous les matins, tous les jours pendant quelques mois et hop, on a tout écrit comme ça du début à la fin. On prenait la matière brute, les témoignages, on lisait tout ce qu’on avait, et on se demandait : « Comment on fait ? Qu’est ce qu’on fait ? » Et on travaillait sur un drive donc on écrivait en même temps, tous les deux dans la même pièce, sur le même document, et voilà. On passait, on repassait, on repassait, on relisait le truc. Dès qu’on avait fini on essayait de tester un peu la scène comme ça et on continuait. Et à la fin, on s’est arrêté. J’avais jamais travaillé comme ça et c’est génial. Parce qu’il y a une densité du travail, une concentration, très peu de blabla, on y va.

Un des grands problèmes de notre métier c’est qu’il y a deux choses très différentes : il y a le scénario et ce que tu penses du scénario. Et en fait ce que tu penses du scénario, on s’en fout et ça te fait perdre du temps. Alors parfois tu es obligé d’élaborer un peu, mais le moins tu élabores et le plus tu te coltines la matière, le mieux c’est. Parce que c’est exactement comme un enfant - d’abord tu fantasmes un enfant, après tu le fais et il est là, quoi. Et d’ailleurs ça me rappelle un truc dans le bouquin qu’on avait écrit avec le SCA, Scénaristes de cinéma : un autoportrait (voir ici) : Parfois les gens pensent qu’il suffit de penser à quelque chose pour voir si c’est bien ou pas. Mais non ! Le problème c’est qu’il faut l’écrire. C’est comme un montage, ou comme toutes les étapes, tu dois l’essayer. C’est mystérieux ! Tu peux même y penser de manière extrêmement détaillée, mais pourquoi tu as besoin de poser sur le papier, de le lire ? Mystère et boule de gomme, n’empêche que c’est comme ça. Donc pour ce travail scénaristique, c’était super parce qu’on n’avait que de la matière, que de la matière, que de la matière. Notre point de vue, c’était cette matière. Ce que je veux dire, c’est que c’est déjà un point de vue de décider qu’on va faire ça. Et c’est ça, un point de vue, dans un film. C’est pas mon opinion sur tel truc. En général les opinions, c’est quand tu vas au café, avec tes copains, mais sinon ça sert à rien. C’est souvent un truc qui te perd. C’est la qualité de l’objet que tu regardes qui fait la qualité de ton regard. Donc si tu regardes de traviole, si t’as mal axé ton truc au départ, tu trouveras jamais la solution. Il faut que le maximum de temps soit passé à travailler sur l’objet. Donc là on n’avait rien d’autre à faire. Une fois qu’on avait réuni cette matière, on était en prise directe avec les choses et il n’y avait pas besoin de commenter. Des fois les scènes nous paraissaient faibles ou fortes, on essayait de les changer, mais le point de départ, c’était pas : « Qu’est ce qu’on a envie de faire dire à cette scène »… C’était : « Qu’est ce que cette scène raconte ? »

SL : Et cette idée du spectateur comme juré était présent aussi ?

NH : Ça s’est fait naturellement, on est à la place des jurés, puisqu’on assiste au procès. C’est ça le but. Ça c’est vraiment le travail du tournage et du montage. Au scénario c’était un peu présent, mais quand j’ai vu un premier montage, j’étais scotchée, et très heureuse, parce qu’ils ont ajouté cette dimension. J’ai l’impression d’être une petite souris, de monter dans un bobsleigh et de rouler, d’être parachutée dans un endroit où quelque chose se déroule. Ça m’est très rarement arrivé d’être face à un metteur en scène qui a une idée matrice aussi précise. Parce qu’après, tout n’est pas forcément simple, mais tout est clair. On sait où on va. Ça oriente tout le travail et le travail de tout le monde. C’est extrêmement vertueux. C’est dur de trouver une idée aussi riche. Ça n’arrive pas souvent.

SL : Y’a t il d’autres films que vous avez revu ensemble ?

NH : Non, pas ensemble. Mais j’ai revu un film que j’aimais bien qui n’est pas entièrement un film de procès d’ailleurs, qui s’appelle Meurtres à Alcatraz de Marc Rocco qui est une histoire vraie géniale avec Kevin Bacon et Christian Slater et qui raconte comment Alcatraz a été fermée parce qu’un prisonnier a été injustement condamné et sadisé par le directeur de prison. Le jeune avocat qui se fait refiler cette affaire par le patron du cabinet où il bosse, pense qu’il y va quinze jours et ça devient une affaire d’état. Je me souvenais dans ce procès des échanges entre l’accusé et l’avocat justement.

NH : J’ai vu deux versions de montage. Après je pense que c’est aussi bien que chacun ait son terrain de jeu. Parce qu’en tant que scénariste, t’as forcément une certaine vision des choses, qui peut être contredite, ou il faut repenser la structure du film… Après c’est le jeu, le scénario n’est pas un texte littéraire. C’est Alain Cavalier qui dit que le scénario c’est la liste de ce que tu vas tourner dans l’ordre, ce n’est rien de plus que ça. Ce qui est compliqué dans notre métier c’est les différentes couches de scénario écrites par différents scénaristes. Parfois, s’il n’y a pas l’échec du premier, il n’y aurait pas la réussite du deuxième… Je dis ça parce que ça m’est arrivé dans les deux sens, il y a quelque chose malheureusement d’un peu incompressible dans le fait qu’un scénariste n’a pas des ressources infinies et parfois t’arrives au bout de ce que tu donnais et tu as besoin que quelqu’un d’autre prenne le relais. C’est dans la nature de l’objet. J’ai plutôt eu des bonnes expériences d’écriture, quand elles aboutissent au tournage, parce que j’ai écrit une palanquée de trucs qui se sont jamais tournés, comme plein de gens. J’ai plutôt eu de bonnes surprises.

SL : Tu étais à Cannes lors de la projection du film ?

NH : Oui, c’était super. Quelque chose s’est fabriqué pendant le tournage qui est assez inhabituel. Cédric Kahn a eu un dispositif de tournage assez particulier à plusieurs caméras, quasiment dans les conditions du direct. On tournait scènes entières par scènes entières. Les acteurs ont rarement l’occasion de faire des scènes de dix minutes d’affilée. Et pour eux, pour le public, il y avait une espèce d’émulation donc ça a fabriqué un truc très chouette sur le tournage, où les gens se voyaient tous les jours, et on s’est tous retrouvés à Cannes. Pour une fois, j’étais très connectée au tournage, c’était agréable et ça n’arrive pas souvent dans une carrière, donc j’en ai bien profité !

NH : Des films qui m’ont donné envie de faire du cinéma je ne sais pas… En tout cas des films où j’ai fait connaissance avec quelque chose de l’ordre de l’émotion esthétique, oui il y en a quelques uns… Il y a Van Gogh de Maurice Pialat, le début de ce film m’a sidéré. En plus monté par Yann Dedet ! C’était le son du pinceau sur la toile et la façon dont les couleurs apparaissent au début du film. Les cinq premiers plans du film. Après il y a un film que j’aime toujours beaucoup, c’est Le Troisième homme de Carol Reed. Il y a un autre film que j’adore qui s’appelle La guerre selon Charlie Wilson de Mike Nichols, typiquement encore un film avec une histoire vraie. Je pense qu’un film qui a vraiment changé ma vie c’est Thérèse d’Alain Cavalier. Avec Thérèse, j’ai compris qu’un film était un objet, enfin une oeuvre. Comme toutes les oeuvres d’art, le monde n’est pas vraiment pareil avant et après. Vraiment j’étais scotchée par ce film, tout m’a émerveillé, le dispositif de tournage, extrêmement simple mais hyper cinématographique… Après il y a tous les classiques, tous les Spielberg, beaucoup de films de super-héros et de comédies françaises que je regardais enfant, les Patrice Leconte…

SL : Quels sont tes projets, tes envies ?

NH : En ce moment, j’aimerais bien refaire un peu de théâtre et peut-être de la mise en scène au cinéma.

SL : Dans les sujets ?

NH : C’est encore trop embryonnaire. C’est pas aux antipodes de ce que j’ai fait en tant que scénariste. En fait je pense que quel que soit le support, quand on est créatif, un des buts de l’opération c’est de trouver quel genre de chewing-gum on mâche et le mâcher. Je ne pense pas qu’on fasse toujours le même film mais globalement, c’est à ça que ça sert de se connaître, ce n’est pas une question d’habileté, mais il y a des affinités électives. On sait pas pourquoi on est plus doué pour faire quelque chose, mais c’est important de comprendre tes forces et tes faiblesses artistiquement, pas psychologiquement. Si tu cne omprends pas quel genre de personne créative tu es, tu peux pas t’améliorer. C’est souvent connecté à la personne que t’es, mais pas forcément. On peut être très différent de ce qu’on fait.

SL : En tout cas, ce qui résonne dans ton travail, c’est vraiment ce rapport à la matière…

NH : J’en suis sûre. C’est la base de la base, de la base ! Et en fait avec le temps heureusement, ça me fatigue beaucoup moins de travailler la matière, que de faire du blabla. Très vite, j’arrive au bout de ce que j’ai à déclarer, c’est comme quand on doit écrire des notes d’intentions. Mon rêve c’est d'écrire : « J’ai l’intention d’écrire un bon film. » Bien à vous ! J’exagère bien sûr, parce qu’on évoque des axes de travail etc, mais ces axes de travail sont toujours minoritaires par rapport à la matière. Au fil des années, ça a pris une dimension concrète. Quand j’écris, j’ai vraiment l’impression de prendre des bouts de machins, tu les enlèves, tu les remets, c’est presque physique, comme un monteur ! Plus j’avance et plus la matière devient au sens propre, de la matière !

Entretien fait à Paris le 30 juin 2023

Merci de citer le SCA-Scénaristes de Cinéma Associés pour toute reproduction

TEST COMMent ça s'écrit