Guillaume Fabre-Luce, scénariste membre du SCA, est allé à la rencontre de Yacine Badday pour évoquer ses débuts de scénariste.

YACINE BADDAY : J’ai une question pour toi pour commencer. On va discuter des débuts de carrière, mais qu’est-ce que tu entends par le « début » ? Est-ce que c’est le premier long ? Le moment où tu en vis ? Le premier film qui commence à avoir une vie ?

GUILLAUME FABRE-LUCE : Justement. La notion de début de carrière en cinéma est assez floue. Combien de temps reste-t-on un « jeune » scénariste ? Thomas Salvador parlait de ça quand il a sorti son premier long métrage, Vincent n’a pas d’écailles. On le présentait comme un jeune réalisateur alors qu’il avait plus de 40 ans et de nombreux courts derrière lui. Comment est-ce que toi tu définirais tes débuts de scénariste ?

YB : Il y a eu plusieurs étapes, je pense. J’ai fait la fac à Paris 8 entre 2002 et 2006 avec l’envie de devenir scénariste mais à l’époque, il y avait très peu de formations en scénario à l’université. À la place du mémoire de maîtrise, j’ai demandé une dérogation pour écrire un scénario de long métrage. Cette possibilité existait mais elle était très rarement accordée, un responsable du département m’a quand même dit : « On ne devient pas scénariste en écrivant des scénarios mais en portant des câbles sur un plateau. Un jour, un copain de tournage te dira qu’il veut écrire un film et te demandera de l’aide » ! C’est extrême, mais en fait, c’est représentatif d’une vision selon laquelle la principale qualité d’un scénariste, au-delà de ses compétences, serait d’être un « complice disponible » du réalisateur. Finalement, avec le soutien d’une professeure, Danielle Jaeggi, j’ai eu l’autorisation d’écrire ce long métrage. Après la fac, grâce à ce scénario, j’ai rencontré un réalisateur, Alexandre Hilaire, qui cherchait un coscénariste pour un court métrage. On a collaboré sur plusieurs films, dont ce court, puis un documentaire qu’on a coréalisé, Jean Aurenche, écrivain de cinéma. D’un certain côté, grâce à ce film, j’ai eu l’impression de poursuivre mes études, d’y découvrir des choses qui m’avaient manqué à la fac sur le métier, son histoire, sa pratique. En parallèle, j’ai continué à faire lire mon scénario de maîtrise. Par le biais du concours Sopadin, une productrice l’a optionné puis m’a un peu payé pour le réécrire. J’ai aussi été pris à l’atelier « Altermedia » où j’ai rencontré Caroline Pochon. Comme elle avait bien aimé le scénario, elle m’a demandé des lectures sur un de ses projets, sur lequel j’ai fini par être consultant. Elle m’a aussi recommandé en tant que lecteur en Basse-Normandie, ce qui m’a énormément apporté.

GFL : C’est à ce moment que tu as commencé à en vivre ?

YB : Vers 2010, entre les documentaires, les lectures, des options sur des scénarios, j’en vivais en grande partie même si ça restait fragile. Je continuais à faire des résumés d’articles et d’émissions de télé le week-end. Heureusement, c’était un boulot assez souple. Au même moment, je rédigeais aussi du publi-rédactionnel pour des maisons de disques et ça pouvait être dur de tout concilier. Mais ces premières années ont été vraiment importantes. La sortie de la fac peut être intimidante, voire décourageante : on ne sait pas comment travailler, comment rencontrer des gens ni contacter des producteurs… Avec Alexandre, on a réussi à faire aboutir trois films en quatre ans environ. Ça m’a aidé à me dire que c’était possible de faire ce métier, que je pouvais continuer.

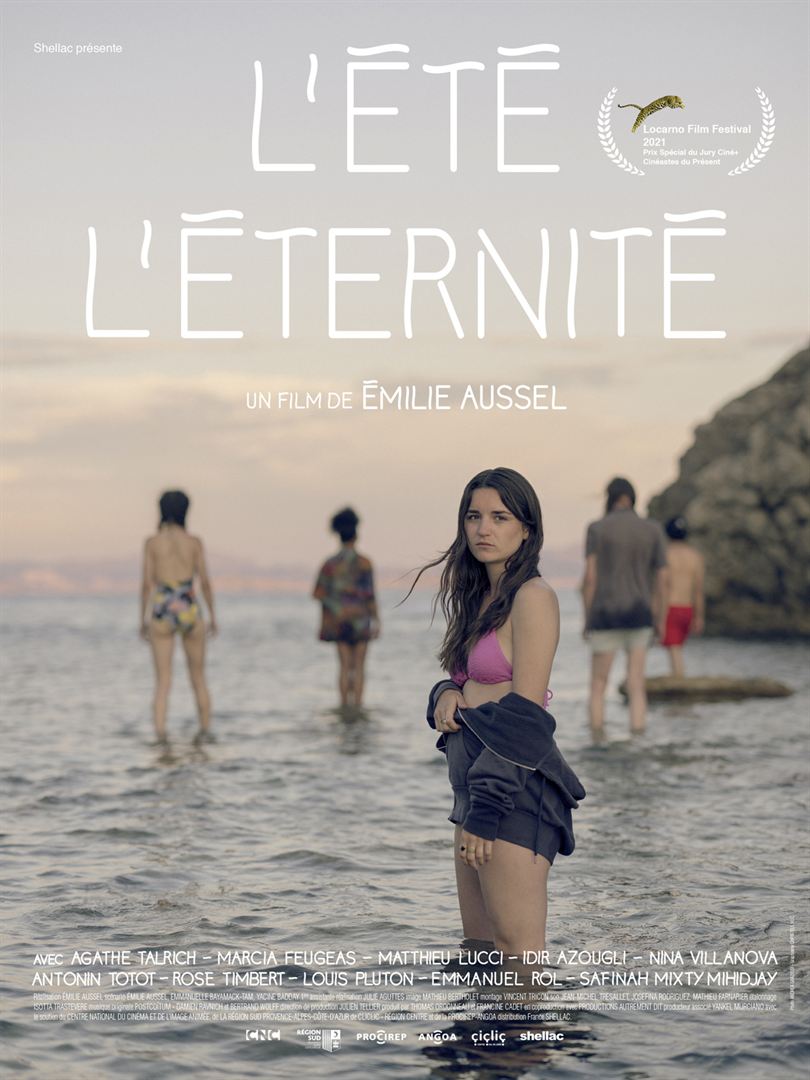

YB : Ce n’est pas venu tout de suite. Après les deux documentaires, j’ai eu envie de me concentrer sur la fiction, avec des scénarios que je voulais réaliser. Même s’il y a eu d’autres choses comme des fictions radio ou des consultations sur des courts métrages, je co-écrivais assez peu pour d’autres, je privilégiais mes projets. J’ai écrit un autre long métrage, qui a été pris en résidence au Moulin d’Andé en 2011. Ma marraine était Julie Peyr qui a suivi la réécriture. Au fil de nos échanges, le scénario s’est beaucoup amélioré. J’ai pu rencontrer un agent puis un producteur qui a aimé le scénario, l’a optionné et m’a engagé sur la réécriture d’une comédie sociale qu’il développait avec un réalisateur israélien. Le film ne s’est pas fait mais ça a été un moment important, car c’était la première fois qu’on me payait pour travailler sur un long métrage que je n’avais pas initié. À côté de ça, je continuais à vouloir réaliser et j’ai fini par gagner deux prix en festivals qui m’ont permis de réaliser deux courts métrages en six mois, dont un avec le GREC. Ça a été intense d’enchaîner deux films, sans recul entre les deux. Je ne me suis pas beaucoup épanoui dans la réalisation, mais ça m’a aidé à comprendre comment on « fabrique »un film et c’est super important pour un scénariste ! Et puis, grâce à ces courts, j’ai fait plein de rencontres. Par exemple, l’équipe du GREC m’a permis de rencontrer Émilie Aussel dont j’ai beaucoup aimé les films et avec qui j’ai ensuite travaillé sur son long métrage, L’été l’éternité.

GFL : Ça c’est quelque chose de très intéressant et qu’il faut souligner : les projets n’aboutissent pas toujours à l’endroit où on pense. Parfois ce sont simplement les rencontres qu’ils permettent qui débouchent sur de futures collaborations.

YB : Oui, il y a plein de détours dans un parcours et on n’en perçoit pas la logique sur le moment, encore moins au début. En tant que « jeune » scénariste, je pense qu’on oscille entre deux écueils : tout miser sur un projet, se dédier corps et âme à son aboutissement, au risque de s’y enfermer, ou au contraire multiplier les projets, sans leur donner la chance de mûrir. C’est très dur de trouver la bonne mesure. À un moment, entre le documentaire, la fiction radio, l’animation, la série, les lectures, j’avais l’impression d’être parti dans tous les sens, mais avec le recul, je pense que tout ça m’a aidé à me nourrir et à m’épaissir.

GFL : Qu’est-ce que t’as appris ton passage en commission ?

YB : Les commissions m’ont beaucoup appris. Scénariste est un métier où on parle beaucoup, en fait. Alors savoir analyser un scénario, verbaliser ce qu’on en pense, apprendre à structurer son discours pour défendre un point de vue, c’est essentiel.

GFL : Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c’est aussi très intéressant de voir ce que les autres pensent des scénarios qu’on lit. Observer les réactions de lecteurs qui aiment un scénario que je déteste ou au contraire détestent un scénario que j’adore est vraiment très instructif.

YB : Ah oui, voir à quoi tient qu’un projet passe, démystifier le fonctionnement des commissions, c’est aussi très important. En plus, j’ai eu la chance de lire de très beaux projets, dont une première version de Vers la Bataille, qui m’avait beaucoup marqué.

YB : Avec Chloé, on a un peu grandi ensemble au fil des projets. C’est Jean-Christophe Soulageon, le producteur de ses courts, qui a initié la rencontre. On avait sympathisé en comité de lecture au CNC et il savait que j’avais coréalisé un documentaire sur Boris Vian. Comme Chloé voulait adapter Conte de fées à l’usage des moyennes personnes, de Vian, Jean-Christophe a pensé que ce serait intéressant qu’elle travaille avec un coscénariste. Au début, c’était donc une initiative de producteur mais on s’est vite rendu compte qu’on était très complémentaires. Sur Diamenteurs, c’est elle qui a demandé au producteur qu’on retravaille ensemble. Et c’est elle qui m’a assez vite dit que si elle faisait un long, elle me proposerait de l’écrire avec elle.

Pour le long métrage, on était parti d’un projet d’adaptation d’Andrée Chedid. Mais dès la première semaine de résidence au Groupe Ouest, Chloé s’est rendu compte que ce roman n’était pas le bon support pour raconter ce qui lui tenait à cœur. C’était plus un carcan qu’autre chose mais on avait du mal à se l’avouer. Le dialogue avec Jacques Akchoti au Groupe Ouest a été essentiel pour faire surgir les vraies envies de Chloé. On a donc fait table rase et on est repartis sur un nouveau projet.

GFL : L’écriture a duré combien de temps ?

YB : Ça s’est étalé sur quatre ans environ. Le film était assez différent des courts métrages de Chloé, il mêlait l’animation à la prise de vue réelle… On était entre deux mondes et deux modes de production et ce n’était pas évident de trouver le bon partenaire. Mais elle était vraiment habitée par ce film, ça a beaucoup compté. Et puis notre tandem fonctionnait bien depuis deux films, je pense que ça a aussi joué. Les résidences ont également donné un cadre, un rythme. Il y a eu une résidence au Moulin d’Andé et une participation à « Talents 2017 » organisé par la Fondation Gan et le Groupe Ouest. C’était à la base plus un dispositif de « pitch » des projets mais la présentation en public nous a forcés à « muscler » le couple d’Alice et Joseph, à oublier un temps les personnages secondaires. Ça a beaucoup profité au scénario par la suite. On a continué à nourrir le projet, jusqu’à la rencontre avec Frédéric Niedermayer de Moby Dick en 2017, qui nous a confortés dans ces choix et dans les fondamentaux du film à venir.

L’autre défi était artistique. Les courts de Chloé sont en stop-motion et se rapprochent souvent de l’autofiction, avec une écriture de l’intime, peu de personnages fictionnels, pas de dialogues… Sous le ciel d’Alice est en fin de compte très romanesque, avec des personnages très incarnés, un contexte historique important. Ce changement de tonalité a été délicat car il ne fallait pas perdre en route la sensibilité des courts métrages. Il fallait déployer un récit plus ample sans rien « diluer » au passage. Il y avait aussi un rapport au réalisme à définir, la place de la parole était une grande question… Bref, c’était toute une « grammaire » qu’on avait à trouver. Il fallait à la fois qu’on pense au récit mais aussi qu’on s’assure qu’on visualisait le même genre de film quand on écrivait ! Les moments où on travaillait sur les notes d’intention étaient essentiels pour expliciter ses envies de réalisation et pour trouver la manière dont on pouvait les faire fonctionner dans le scénario. Tout s’est clarifié quand on est parti du principe que c’était un film qui serait régi par son esthétique et par sa direction artistique, et non pas par une technique en particulier. Le but, c’était qu’on suive avant tout les émotions des personnages et que les changements de technique accompagnent ces émotions, sans jamais être prédominants.

YB : J’ai senti une vraie évolution mais je pense que c’est un mélange de plusieurs choses. Au moment où Sous le ciel d’Alice est sorti, le film d’Émilie Aussel commençait à être sélectionné en festivals, on avait obtenu avec Just Philippot l’aide annuelle au Film de genre du CNC… Comme ce sont trois réalisateurs et réalisatrices avec des sensibilités très affirmées et différentes, j’ai été contacté pour des projets très variés et c’est une grande chance. Mais pour en revenir à la question des « débuts », je pense qu’il n’y a pas forcément de « sas »qui fait changer de statut du jour au lendemain, transforme un « jeune scénariste » en « professionnel reconnu ». Je me trompe peut-être mais je dirais qu’un long métrage aide à être plus identifié bien sûr, mais que c’est assez rare qu’il change tout pour un scénariste. C’est aussi tout le parcours préexistant, tout ce qu’on a initié en parallèle qui compte et qui permet de continuer à bosser.

Entretien réalisé en juin 2022

Retrouvez les trois autres entretiens : ici

Merci de citer le SCA-Scénaristes de Cinéma Associés pour toute reproduction