Alexandre HILAIRE : Quel a été ton parcours avant de devenir scénariste ?

Léa PERNOLLET : Je pense être un « cas » un peu particulier, mais, en fait, peut-être pas tant que ça ! J'ai grandi à la campagne, dans le nord de l'Auvergne, dans l'Allier. Ce rapport à la ruralité et à la nature est très présent dans mon travail. Mes deux parents venaient d'ailleurs : mon père de Paris et ma mère du nord de la France. Ils étaient tous les deux originaires d'un milieu bourgeois, et se sont installés comme agriculteurs. Un parcours peu commun, à l’époque.

J'étais une bonne élève à l'école. Dans ma famille, quand on était « bon élève », il semblait logique de choisir l'allemand en deuxième langue et de se diriger vers un bac scientifique. Du moins, c'est ce que je pensais. Assez vite, j'ai décidé d'étudier la médecine. En conséquence, j'ai préparé un bac scientifique avec option biologie. Certains disent que c'est l'option des littéraires, car on y écrit énormément de dissertations ! Cela m'a fait mal au cœur de devoir arrêter le français à la fin de la Première. Finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de faire de la médecine mon métier.

J'adorais les langues, en particulier l’anglais, et l’histoire-géographie. Mon réflexe a été de vouloir m'inscrire en fac d’anglais, mais mon professeur de philosophie m'a conseillé de faire une Hypokhâgne. Je suis donc allée en classe préparatoire, où j'ai fait Hypokhâgne et Khâgne.

AH : Comment as-tu découvert le cinéma ?

LP : Lorsque j’étais enfant, comme nous habitions dans un coin reculé de la campagne, je n'avais pas un accès privilégié au cinéma. Et mes parents n'avaient pas un budget de dingue pour les loisirs. Mon origine sociale a donc entraîné ma découverte tardive du cinéma.

Au début des années 2000, en classe préparatoire, pour ne pas péter un plomb à force de travailler, je me suis mise à beaucoup aller au cinéma. J’allais voir tout ce que je pouvais. J’ai été saisie par American Beauty, réalisé par Sam Mendes et écrit par Alan Ball, un scénariste que j’adore. Un film français m'a énormément marquée : C’est quoi la vie ? de François Dupeyron. C’était un des rares réalisateurs, à l’époque, qui parlait de la ruralité et du monde agricole. J'ai également commencé à voir énormément de films européens, notamment des films scandinaves. Ma culture cinématographique a vraiment commencé à se développer aussi grâce aux médiathèques, où j'empruntais des K7 vidéo, et grâce à Arte, avec les films de Kieslowski, par exemple.

C’est à cette période que j'ai repéré une école publique : la Fémis. J'ai tenté le concours malgré le manque de soutien de mes professeurs de classe prépa, mais j’ai reçu beaucoup de soutien de la part d’amis et de ma famille. J'ai également été jurée au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et au Festival documentaire Traces de Vies, ce qui m'a ouvert les yeux sur le documentaire. Si je n’étais pas acceptée à la Fémis, je comptais m’inscrire à Paris VII en documentaire. Finalement, j’ai été admise à la Fémis.

AH : Pourquoi avoir choisi de passer le concours en scénario ? D’où te vient ce désir d’écriture ?

LP : J'ai passé le concours de la Fémis en scénario car je ne connaissais rien aux autres métiers du cinéma. J'aimais lire et j'avais un rapport très fort à l'écriture. Je me suis dit que de l'écrit à l'écran, il n'y avait qu'un pas. Étonnamment, avant de passer le concours, je n'avais jamais écrit de scénarios ! L’épreuve écrite du concours durait six heures, pendant lesquelles j'ai écrit mon premier synopsis, ainsi que des scènes dialoguées. Je me souviens de la joie que cela m'a procuré : c'était un véritable baptême du feu !

À la Fémis, je me suis sentie à l’aise en scénario et j'ai aussi découvert un intérêt profond pour le son. La première année à la Fémis est un tronc commun où l'on expérimente chaque métier, ce qui est très riche pour un.e futur.e scénariste. Cette immersion permet d'écrire ensuite avec plus de responsabilité. On est davantage conscient du travail que chaque phrase de scénario va représenter pour toute l’équipe du film. Cette découverte de tous les métiers du cinéma a donc enrichi mon écriture. Concernant le son, depuis cette année de tronc commun, cela me plaît d’explorer profondément l’univers sonore d’un film en écrivant, que ce soit pour la fiction ou le documentaire. C’est un aspect de l’écriture souvent oublié.

AH : Comment es-tu arrivée à l’écriture documentaire ?

LP : À la Fémis, bien que la formation soit principalement axée sur la fiction, nous avions également des exercices documentaires. J'ai d’abord collaboré à un exercice documentaire réalisé par Julien Hilmoine. Puis, j’ai eu l'occasion de co-écrire le film de fin d’études Dans les mains de Lucie Adalid, une étudiante en image. C’était une histoire intime d’immigration, sur fond de secret de famille. Lorsque je suis sortie de l'école, j'ai rapidement collaboré avec une réalisatrice, Melha Mammeri, sur un projet de fiction qu’elle avait commencé à développer dans le cadre de l'Atelier scénario. Assez vite, elle m'a parlé d'un projet documentaire qu'elle venait de commencer à écrire, Le Sourire d’Averroès. On s’est mises à y travailler ensemble, c’était en 2006. Melha avait reçu une proposition pour suivre une tournée du metteur en scène Pierre Debauche. C’est ainsi que j’ai appris à concevoir l’écriture documentaire et à comprendre la structure des dossiers. Au début, nous ne savions pas que ce documentaire serait destiné à la télévision. C’est par la suite que le film s’est monté avec France 3 Corse.

AH : Donc, tes premières expériences ont commencé par des documentaires financés par la télévision ?

LP : Effectivement, j’ai d'abord travaillé sur des projets pour la télévision, à commencer par Le Sourire d'Averroès, qui a été une très belle expérience, tout en travaillant simultanément sur de la fiction cinéma. J’ai toujours navigué entre fiction et documentaire. Pour moi, l’un nourrit l’autre, et inversement. Dans les deux cas, il s'agit d'écrire des films, et la différence est peut-être moins grande qu’on pourrait le croire.

J'ai écrit des documentaires télévisés pendant plusieurs années, en évoluant rapidement vers le cinéma direct, c’est-à-dire sans entretiens devant la caméra. Actuellement, je n’écris plus de documentaires pour la télévision, je me concentre plutôt sur le cinéma documentaire.

AH : Qu’est-ce qui te plaît dans le cinéma documentaire ? Pourquoi tu t’es lancée dans cette écriture-là ?

LP : Ce qui m’intéresse dans l’écriture documentaire, qu’il soit télévisuel ou cinématographique, c’est la réflexion sur le sens du film qu’on est en train d’écrire, comme on le fait en fiction. Mais surtout, mon rôle en tant que co-auteure auprès d’un ou d’une réalisateur.ice est de trouver avec lui ou elle où est le film, et tâcher de faire en sorte, par là, que le cinéma puisse advenir.

L'intérêt du documentaire, pour moi, réside dans le fait qu’il s’agisse d’un art du réel. On part des gens et d’un lieu pour chercher le film, pour en trouver le cœur. Le travail d’écriture documentaire est encore assez peu connu et souvent mal compris. Il ne s’agit pas de prévoir à l’avance ce qui va se passer, mais de chercher, à partir du réel, ce que l’on va raconter, et, plus largement, où se trouve le souffle du projet. Ce qui est intéressant, c’est qu’en documentaire, le réel est toujours plus malin que nous. Donc, c’est une écriture qui doit être très souple, mais il faut définir en même temps dans quelle direction on va. Les intentions doivent être claires, ce qui n’empêche pas, bien au contraire, d’être en permanence ouvert, avec humilité, sur le réel, pour parvenir à l’accueillir.

Avec Le Sourire d’Averroès, qui suit donc une tournée de théâtre, l’écriture, commencée bien en amont du tournage, s’est poursuivie au fur et à mesure que la tournée avançait. C’était passionnant. Pour un autre documentaire, Martinique Bikini de Dominique Fischbach, la réalisatrice me contactait régulièrement pendant le tournage pour me demander mon avis sur les scènes qu’elle allait tourner, par rapport à la direction et au sens du film que nous avions mis en place à l’écriture. Cela montre bien que l’écriture documentaire est un processus vivant et en mouvement.

AH : Quelle est ta place de co-scénariste ?

LP : Je co-écris des films, c’est-à-dire que, autant en documentaire qu’en fiction, je suis là pour penser avec les réalisateur.ices le film à venir, tant sur le fond que sur la forme. Je ne me considère pas du tout comme une « mécanicienne » du scénario. Je ne vois pas mon travail de cette manière. Donc, dans un dossier documentaire, mon boulot ne s’arrête pas à la construction dramatique. Voir ainsi le travail de scénariste est, selon moi, terriblement réducteur, et dommageable pour notre métier. Il y a un gros problème lorsque des productions cherchent des scénaristes simplement pour « insérer de la dramaturgie » dans les traitements qu’on nous demande d’écrire dans les dossiers documentaires. Un double problème, en fait : celui de nous voir uniquement comme des mécaniciens du scénario, de ne pas voir que notre travail va au-delà, et celui des traitements qu’on se retrouve à écrire en documentaire.

En France, pour les commissions, on nous demande d’écrire des dossiers documentaires très détaillés, avec des traitements qui peuvent faire 20, 30 pages, ou plus. Ces traitements présentent un « film rêvé », avec un début, un milieu, et une fin. Il s’agit d’un texte bouclé, donc intrinsèquement infidèle à la réalité documentaire, qui, elle, est toujours en mouvement.

Récemment, une des membres d'une commission m’a avoué ne jamais lire ces traitements. Cela soulève la question de leur utilité. Expliquer ce qui s’est passé en repérages, proposer des scènes possibles à partir de là, c’est logique et essentiel, mais un traitement entier, tel qu’on les écrit actuellement, c’est absurde. Sans compter que, pour les auteurs, l’écriture du traitement représente un investissement en temps et en énergie considérable, qui pourrait être mieux utilisé dans l’élaboration du film. Heureusement, j’ai l’impression que nous sommes de plus en plus nombreux.ses à questionner cette pratique.

AH : Est-ce que tu peux nous parler du long-métrage Heidi en Chine de François Yang ?

LP : J'avais déjà collaboré avec François Yang sur un documentaire TV. Pour son premier long-métrage documentaire, Heidi en Chine, qui traite de son histoire familiale, j'ai travaillé sur une partie de l'écriture. J'étais arrivée après une autre scénariste, Anne Paschetta, et, par la suite, François a repris l'écriture seul pendant au moins deux ans.

J'ai pratiquement toujours la possibilité de rencontrer avant le tournage les personnes qui vont être filmées. Pour Heidi en Chine, sorti en Suisse en 2020, j'ai rencontré la mère de François. Une rencontre qui m'a profondément marquée. Cela a confirmé dans l’écriture que cette dernière allait avoir une place prépondérante dans le film. Au moment où j’ai travaillé avec François, l’écriture s’est cependant axée plutôt sur le grand-père de ce dernier. Une ligne dramatique abandonnée ensuite, mais qui devait être explorée. Comme en fiction, l’écriture de documentaires est faite d’essais, parfois de retours en arrière, c’est une exploration pour trouver le film.

Les rencontres, comme celle avec la mère de François, nourrissent évidemment l’écriture, mais elles m’enrichissent aussi personnellement. En fiction, si un projet doit s'arrêter, ce qui est assez commun malheureusement, il disparaît comme un nuage, car c'est de la fiction, de l’imaginaire. En revanche, en documentaire, même si un projet s'arrête, ce qui arrive moins fréquemment, il reste une expérience humaine, et un lien s’est établi avec les personnes au-delà du film. Pour moi, en tant que scénariste, c’est très important et très précieux.

AH : Comment s’est faite la rencontre avec Raphaël Mathié ?

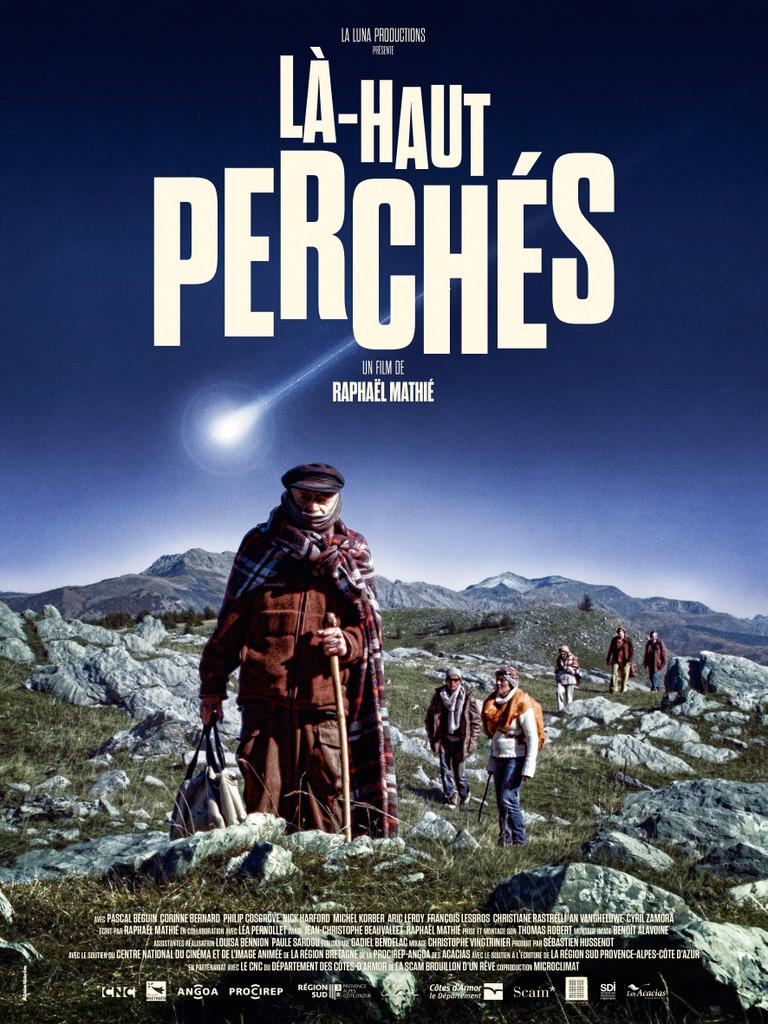

LP : J'ai rencontré Raphaël Mathié en 2016. Il travaillait autant en fiction qu'en documentaire et cela faisait déjà deux ans qu'il avait commencé à écrire un long-métrage documentaire, Là-Haut Perchés, sur les habitants d’un tout petit hameau, Chasteuil, dans les Alpes-de-Haute-Provence. À ce moment-là, il n'avait jamais travaillé en co-écriture.

Nous avons commencé à travailler ensemble en janvier 2017. Raphaël souhaitait obtenir une aide au développement pour son projet. À ce stade, il avait décroché plusieurs aides à l’écriture, avait réalisé de très nombreux repérages, pris des photos.

Raphaël, qui a fait l'école de journalisme de Strasbourg, puis les Ateliers Varan, a une écriture très fine, son dossier à cette étape était solide. Ensemble, nous avons continué à affiner les intentions du film, et avons beaucoup travaillé sur les trajectoires des différents personnages, ce qui était une grosse gageure, parce qu’il s’agit d’un film choral en huis clos. Grâce à ce travail, le projet a obtenu l'Avance sur recettes du CNC.

AH : Comment as-tu travaillé avec ce réalisateur ?

LP : La co-écriture est différente avec chaque réalisatrice et réalisateur. Dans le cas de Raphaël, comme je l’ai dit, il écrit très bien, et il aime ça. Lorsque je travaille avec lui, je ne rédige pas, ce qui m’arrive assez peu avec d’autres réalisateur.ices. On travaille beaucoup à l’oral, dans un système de ping-pong. On échange, il rédige, je le lis, on échange à nouveau, etc.

AH : Les personnages et la structure de son film étaient-ils déjà décidés quand tu as commencé à travailler avec lui ?

LP : Je me souviens bien du jour où j’ai proposé à Raphaël de nous appuyer sur les quatre saisons pour délimiter des chapitres à l’écriture. Il m’a répondu : « Oui, on va faire comme ça ». Cela n’était pas clairement posé à l’origine.

En revanche, Raphaël avait une idée précise des personnes qu’il voulait filmer. Il y a cependant eu quelques changements avant le tournage. Par exemple, une dame a déménagé, un autre s’est désisté… Pendant le tournage, il était intéressant de voir que certains personnages, que l’on pensait secondaires, prenaient une place plus importante que prévu. C’est fascinant de voir comment les choses évoluent.

AH : Pour ce documentaire, comment s’est construit le travail sur les trajectoires des personnages ?

LP : Pour ce documentaire, je n’ai pas rencontré les personnages du film. C’était un choix délibéré de ma part, spécifique à ce projet. Cela m’a permis de garder une certaine distance pour l’écriture et la réflexion. Pour commencer à tisser les trajectoires des personnages en amont du tournage, Raphaël a mis en place un système de tableau très clair et efficace afin qu’on ne se perde pas dans l’écriture, et pour préparer son tournage. Puis, l’écriture a évolué au fil du tournage, évidemment. Sur ce film, concernant les personnages, il y a eu des événements particulièrement dramatiques que nous ne pouvions pas anticiper. Avant le début officiel du tournage, Gilbert, un monsieur âgé qui devait apparaître dans le film, est décédé. Raphaël est parti avec le chef opérateur, Jean-Christophe Beauvallet, pour assister à l'enterrement, accueilli par la famille. Raphaël m’a dit que ce serait la scène d’ouverture du film, et c'est effectivement devenu la scène d'ouverture. Le réel nous rattrape et il faut s’adapter !

Un autre décès est survenu entre deux sessions de tournage… Il a fallu revoir la structure du film. Nous avions dû imaginer en amont des trajectoires possibles afin d'avoir une direction lorsque le tournage a commencé, mais ces trajectoires ont donc ensuite été modelées par le réel, remodelées et revues tout au long du tournage, qui s’est étalé sur plus d’un an et demi. Coco, un des deux personnages féminins du film, la plus jeune, a eu un cancer. Sa maladie, puis son rétablissement, ont évidemment complètement marqué son évolution dans le film. De même, Mich’, un autre personnage central, a fini par partir en maison de retraite, ce que nous n’avions pas imaginé au départ.

Des sessions de dérushage et de montage ont eu lieu entre les sessions de tournage. Sur ce projet, j’ai été présente sur plusieurs de ces sessions, aux côtés de Raphaël et du monteur, Benoît Alavoine. Le matin, on visionnait tous les trois une sélection de rushes du tournage qui venait d’avoir lieu, puis, l’après-midi, Raphaël et moi continuions l’écriture à partir de là, en échangeant sur les évolutions possibles de chaque personnage, l’ossature du film, et les prochaines sessions de tournage. Toute cette partie du travail, avec Raphaël et Benoit, a été extrêmement riche et intéressante. J’ai adoré travailler comme ça.

AH : Est-ce que tu peux nous parler de ton travail de recherches pour les documentaires ?

LP : La question des recherches est importante dans mon travail. Pour Martinique Bikini, par exemple, j'ai beaucoup lu sur les Antilles, les femmes martiniquaises et toute l'histoire de l'esclavage. Collaborer avec François Yang sur Heidi en Chine impliquait aussi des lectures et l'étude approfondie d'archives sur la Révolution culturelle chinoise, car la famille de François, dont il est question dans le film, a été profondément affectée par cet événement historique. Pour Là-Haut Perchés, le processus a été différent. Raphaël Mathié m’a montré beaucoup de photos de repérages des gens et du lieu à toutes les saisons, et il m’a surtout raconté de très nombreuses anecdotes sur tous les personnages. Cela m’a permis de comprendre la mentalité, la trajectoire et l’état d’esprit de chacun et chacune, de la génération arrivée dans le hameau dans les années soixante, à ceux installés plus récemment.

AH : Est-ce que tu peux nous parler des consultations ?

LP : En parallèle de mon travail de co-scénariste, je fais des consultations, donc des interventions au forfait, sans droits sur le film. C’est quelque chose qui m’intéresse beaucoup, car ça me permet de rencontrer beaucoup de réalisateurs et réalisatrices avec différents projets et univers. Plus qu'en tant que co-auteure, car une co-écriture de long métrage s’étale sur plusieurs années. Un autre avantage de la consultation, ce sont les tarifs : je gagne beaucoup plus en tant que consultante qu’en tant que scénariste. C’est une question délicate : il est curieux de voir à quel point la différence de rémunération peut être énorme parfois.

J’ai remarqué, ces dernières années, qu’il y avait une croissance saisissante des consultations au détriment, je pense, de la co-écriture de films, autant en fiction qu’en documentaire. Et les tarifs pratiqués peuvent être très bas. Comme une sorte d’ubérisation de la consultation. C’est curieux, comme si c'était plus simple pour tout le monde d'aller chercher une consultation plutôt qu'un.e co-auteur.ice qui va être impliqué.e tout au long du processus d’écriture du film. C’est un vrai sujet car cela contribue à la précarisation et au manque de reconnaissance des scénaristes.

AH : Quelle est ta façon de travailler en tant que co-scénariste ? As-tu une méthode ?

LP : Il y a une première phase d’écriture documentaire, qui dure généralement plusieurs mois. C’est là que je me documente le plus, entre les échanges avec le réalisateur ou la réalisatrice. Je regarde des films, je lis des livres, je m'immerge complètement dans le sujet.

Ensuite, arrive la deuxième phase d’écriture. On écrit un dossier pour obtenir des aides et des financements. Ce dossier doit nous permettre de réfléchir le film en profondeur. Je dis souvent : « Tout le travail qu’on fait, on le fait pour le film ». Je souhaite faire en sorte, dans mon boulot, que le réalisateur ou la réalisatrice obtienne grâce à l’écriture une direction claire, qui lui fera ensuite gagner du temps. Si on travaille bien, c’est évidemment bénéfique pour toute la chaîne de création du film, notamment pour le montage. Un documentaire vraiment pensé à l’écriture permet plus de sérénité et de liberté ensuite, j’en suis convaincue.

AH : Comment définirais-tu ton travail de co-scénariste auprès des réalisatrices et réalisateurs avec lesquels tu travailles ?

LP : Je n'utilise pas le terme « accompagner », car je vois notre relation plutôt comme un compagnonnage. Nous formons une petite équipe. À deux, nous pouvons jouer du piano à quatre mains. La collaboration permet d'avancer plus vite et d’aller plus loin que lorsqu’on est seul.e. L'échange enrichit profondément le travail d’écriture.

AH : Est-ce qu’il y a des thèmes qui reviennent dans les films que tu co-écris ? Des lignes communes ?

LP : J'aime être surprise par les réalisateurs et les réalisatrices qui viennent me voir. J'aime découvrir des sujets et des personnages que je ne connais pas du tout. Je suis ouverte à tout. Je vois cependant que ma sensibilité m'attire naturellement vers des films traitant de la ruralité, des territoires oubliés, à la marge, méconnus (un intérêt que je partage avec Raphaël Mathié). Les histoires de déracinement, de traversées de cultures, m'intéressent aussi particulièrement. Comme la question de l’invisible, des mystères, de ce qui nous dépasse. J’aime travailler avec des gens qui n’ont pas forcément suivi de formation classique en cinéma et qui sont très inventifs.

En fiction, j'apprécie les films violents et le cinéma d'horreur, j'en co-écris avec grande joie. En revanche, en documentaire, je vois que je me concentre sur des films calmes et humanistes (rires), qui donnent la parole aux gens qu'on n'entend pas. Ce sont souvent des histoires intimes qui ont croisé la grande Histoire. J'aime mettre en lumière des individus discrets, qui enrichissent notre vision du monde.

Entretien réalisé par Alexandre Hilaire, scénariste membre du SCA.

Portrait Léa Pernollet © Pascal Olivier Schneider

Merci de citer le SCA-Scénaristes de Cinéma Associés pour toute reproduction