Maud Ameline et Maurizio Braucci ont coécrit avec Pietro Marcello le scénario de L’Envol, sorti en salles le 11 janvier. Cette rencontre d’écriture entre France et Italie nous a donné envie d’interroger Maurizio Braucci sur son expérience de scénariste dans son pays (Gomorra, Martin Eden, Reality...), inaugurant un nouveau chapitre des entretiens du SCA avec des scénaristes de différents pays.

Entretien réalisé par Maud Ameline et Pierre Chosson à l’occasion des Journées du Scénario 2022, traduction et compléments Michel Meyer et Guillaume Fabre-Luce.Le motif rouge revient sans cesse dans L’envol, dans un vêtement, des banderoles, des voiles... (ces « voiles écarlates », du titre du texte russe d’Alexandre Grine dont le film est librement adapté). Partant d’une pénombre crépusculaire, celle de la fin de la première guerre mondiale, le film peu à peu laisse passer la lumière, celle du soleil entre les arbres, celle des regards aimants des personnages les uns sur les autres, et permet à ce rouge d’advenir, dans un film fait de proximité, d’attention aux détails, aux gestes, aux regards. Une poésie de la lenteur, du groupe, de la solidarité et de l’amour s’y déploie. Un film de sorcières…

MAUD AMELINE : J’ai rencontré Pietro Marcello à la fin de l’été 2020. Il cherchait une scénariste française pour retravailler avec Maurizio et lui le scénario de L’Envol,dont une version dialoguée avaitété écrite en italien et traduite en français. La demande de Pietro était la suivante : écrire un scénario en langue française car le film serait tourné en français, mais surtout retravailler le personnage féminin de Juliette. Il pensait que c’était bien qu’une femme s’y colle, il ne voulait pas d’un personnage féminin écrit par deux hommes.

Ma première rencontre avec Maurizio s’est faite en visio. Je me souviens, il m’a fait une vive impression, il était en débardeur dans la cuisine de sa petite maison à la campagne, il m’a écoutée lui faire part de ma lecture du texte et des pistes auxquelles je pensais pour la réécriture. J’ai perçu d’emblée chez Maurizio une autorité intellectuelle forte, et que ce qui l’intéresse avant tout, c’est le sens d’un récit. C’est ça qu’il a cherché à comprendre : est-ce qu’on se racontait bien la même histoire à partir de la nouvelle d’Alexandre Grine.

MAUD AMELINE : Comment as-tu commencé ton travail de scénariste ?

MAURIZIO BRAUCCI : J’ai commencé avec la littérature. Comme écrivain. J’étais en même temps un activiste politique au sein d’un centre autogéré à Naples, où je vis et où je suis né. Mes premiers livres étaient inspirés par le réel. J’ai écrit un roman et un recueil de nouvelles. Le roman était un polar écrit en argot. Les nouvelles couvraient une dimension plus sociale et politique. Donc, mon premier contact avec le cinéma s’est fait par des auteurs en prise avec le réel, au moment où le cinéma, grâce notamment à l’apport du documentaire, devenait un cinéma du réel, inscrit dans la tradition néo-réaliste. J’ai eu la chance de rencontrer des maîtres par qui j’ai appris. Mon premier travail s’est fait sur le film Gomorrade Matteo Garrone, parce qu’il s’agissait d’un auteur qui connaissait aussi cette réalité-là, avec deux scénaristes qui sont des maîtres importants pour moi : Massimo Gaudioso et Ugo Chiti. C’est avec eux que j’ai appris le métier de scénariste. En les regardant, en contribuant, en observantcomment tout ça fonctionnait. Parce que je pense qu’il y a des différences de méthodes entre l’auteur qui écrit des romans et le scénariste. C’est donc comme ça que j’ai commencé. Aujourd’hui je continue à publier des romans, je suis toujours activiste dans le milieu social et je continue aussi d’écrire pour le cinéma.

PIERRE CHOSSON : Avant de commencer ta rencontre avec le cinéma italien, quand tu étais plus jeune, tu étais déjà…

MB : … un cinéphile ? Tu me fais penser à une chose personnelle mais importante pour mon travail. Je n’ai pas fait d’école de cinéma. Je suis passé de l’écriture littéraire à l’écriture scénaristique. Je viens d’une famille napolitaine populaire. Je vis encore dans un quartier du centre. Et le centre à Naples, ça signifie populaire. Mon père était un serveur qui avait une grande passion pour le cinéma. Il avait eu une vie aventureuse parce qu’il avait été prisonnier d’un camp nazi. J’ai connu la Shoah parce que mon père racontait son aventure. Quand je l’ai étudiée à l’école, j’ai compris que c’était ce que m’avait raconté mon père. Il était passionné de cinéma et il avait cette passion de projeter des Supers 8. C’était merveilleux de voir ces supers 8 projetés sur le mur de la maison avec toute la famille et les voisins qui venaient les voir. Mais le projecteur était fragile, peut-être parce que c’était un modèle moins onéreux. Je me souviendrai toujours qu’on rafistolait la pellicule parce qu’elle se déchirait sans arrêt. C’était une aventure qui était belle, mais fragmentée. A partir de là, j’ai clairement aimé le cinéma. Peut-être que mon écriture, même littéraire, à quelque chose à voir avec le montage. Disons qu’il y a une attention au montage au sein de l’histoire. Et puis le cinéma est une passion moderne. Je la partageais et je la partage encore, même si aujourd’hui je regarde parfois les films avec des yeux moins naïfs. Je devrai dire, heureusement, avec des yeux moins naïfs.

MA : Qu’est-ce que tu penses du futur de ton métier dans ton pays ?

MB : Je raconte toujours ce même paradoxe, qui n’est pas vrai qu’en Italie, qui vaut aussi pour plein d’autres pays, mais pas tous : le scénariste travaille à la demande d’un réalisateur ou d’un producteur. Il est un des acteurs principaux de la création du film, du synopsis au scénario. Pourtant les scénaristes peuvent rarement porter un projet de scénario ou de film. Ce n’est pas que ça n’arrive jamais, ça arrive même de plus en plus, surtout en séries ou quand un scénariste a plus de poids et de renom. Mais je trouve tout de même paradoxal que l’industrie du cinéma ne pense pas suffisamment dans ses processus de production, à la possibilité qu’un scénariste porte un projet de scénario et de film. Par exemple qu’un scénariste aille voir un producteur pour lui proposer de faire un film sur Salvatore Giuliano, ou quelque chose qui n’a pas encore été fait.

Je pense qu’une autre question est celle de la méthode d’écriture, en tout cas en Italie, où on enseigne dans les écoles une écriture américaine, basée sur la structure. C’est important et précieux d’apprendre ces choses-là, mais je trouve étrange de n’enseigner qu’une seule méthode d’écriture. Cela crée une certaine standardisation. Mais les choses changent, parce que les scénaristes viennent de parcours plus variés. Je parle des plus jeunes. Moi j’appartiens à ces scénaristes qui opposent parfois le temps créatif au temps de production. Très souvent les productions ont des délais imposés par les financeurs, mais clairement les idées ont besoin d’une toute autre temporalité pour mûrir. Elles peuvent avoir besoin de plus de temps, ce qui crée un conflit. Moi je ne multiplie pas les projets. Ça ne me plaît pas. J’ai besoin de garder du temps pour la lecture, pour ma vie privée. Même si, en pratique, je suis tout le temps en train de travailler, comme tous les scénaristes.

Il n’existe pas en Italie de vrai syndicat. Il y a des associations d’auteurs, mais peut-être qu’on devrait parler des scénaristes comme des auteurs. Si je repense aux scénaristes du passé, et aussi aux Français ou aux Anglais, il y a des personnes qui n’avaient pas forcément fait d’écoles mais qui étaient plus que des techniciens. Des gens qui connaissaient pourtant leur métier comme Ennio Flaiano, Tonino Guerra, Suso Cecchi D’Amico, qui ont contribué grandement à l’histoire du cinéma sans être considérés comme des auteurs. La dimension industrielle pure, qui vaut pour toute la société, et aussi pour le cinéma, a créée des êtres réduits à leur aspect purement technique. Et ce n’est pas uniquement valable pour le scénariste. Réalisateurs, monteurs, etc. Des gens qui ne feraient QUE connaître leur métier. Pourtant je crois que pour aborder et raconter la complexité du monde, il faut une approche plus complexe. Même si la technique reste un aspect fondamental.

PC : C’est une question qui divise beaucoup les scénaristes en France. Certains pensent être les plus importants dans le processus de création du film, et estiment que le réalisateur les vole un peu de leur pouvoir de création. Tu es aussi sur cette ligne ?

MB : Non. J’ai un grand respect pour les réalisateurs. Je réalise aussi de petits projets et je me rends compte de la difficulté que ça implique. Un réalisateur a un rôle qui implique de grandes responsabilités. Ce qu’il filme, il le filme. Beau ou laid, c’est lui qui le filme. Qu’un réalisateur vole, ça peut arriver. Ça m’est arrivé à moi aussi. Mais je ne pense pas que ce soit la situation la plus commune. Il y a des réalisateurs qui en changeant les choses, ont enrichi les idées. L’écriture continue quand tu tournes un film et quand tu le montes…

Je pense que de nombreux scénaristes, pour la raison que tu as bien décrite, qui se sentent un peu écrasés par les réalisateurs, préfèrent se concentrer sur les séries TV. Pourtant, même si c’est vrai qu’en série, le scénariste peut avoir plus de poids parce que l’industrialisation de la TV met le réalisateur dans une position plus secondaire, c’est aussi vrai que le pouvoir appartient surtout aux diffuseurs. En réalité, ce qui se passe -et j’espère que ceux qui pensent ainsi me pardonneront- c’est qu’on passe selon moi d’une prédominance de la mise-en-scène, à une prédominance de la diffusion. Mais le contrôle de la diffusion sur l’écriture est justement fait en rapport à des techniques d’écritures qui sont industrielles. Il est vrai que le scénariste peut, dans le cadre de la série, expérimenter et avoir plus de place, mais ça sera dans le cadre d’une écriture et d’une dramaturgie acceptée par un système industriel. Je pense donc que c’est une « liberté conditionnelle » qu’ont les scénaristes de série. Après, il y a des gens qui savent imposer leurs choix mais c’est vrai que quand je regarde des séries, je vois les « trucs ». Et je pense que vous aussi. C’est un peu fastidieux de voir ainsi les ficelles utilisées. Je sens que je dois être « captif », hypnotisé. Alors je me dis : « Tu vois, plus que la poésie, parfois, j’y trouve la technique ».

PC : Pour parler un peu plus concrètement du travail que tu fais avec les réalisateurs, comment travaillez-vous quand tu travailles avec Pietro Marcello ? Comment est-ce que le dialogue s’organise ? Travaillez-vous toujours ensemble ?

MB : Avec Pietro, c’est un rapport particulier, parce qu’on a partagé des luttes sociales et politiques. Nous avons un rapport de confiance très particulier. Je crois qu’il y a une confiance réciproque dans les propositions. Parfois, je comprends des choses qu’il voit même si elles ne sont pas encore très claires. Ce sont des choses auxquelles je dois me fier pour pouvoir les développer d’une certaine manière. Avec Pietro, nous essayons de faire quelque chose qui est toujours plus expérimental ; plier peut-être un peu le genre cinématographique à la recherche. Le film que nous avons fait, L’Envol (Le Vele scarlatte) est en quelque sorte un film aventureux… Pietro a d’ailleurs une société qui s’appelle Avventurosa… Par exemple là, il a insufflé au montage une écriture très intéressante. Selon moi, on travaille mieux en « vis-à-vis » avec un réalisateur, en partageant les expériences, en s’écoutant, en écoutant les intuitions. Le rapport de proximité est important. Dans le cas de Pietro, c’est devenu un rapport d’amitié, d’intimité, c’est donc aussi plus facile de ce point de vue. Mais ce n’est pas toujours le cas. Il y a des réalisateurs qui au contraire ont besoin de plus de méthode. Ceux-là, ils me font un peu souffrir (sourire). J’ai toujours un peu l’impression de devenir leur employé.

On dit que le cinéma en Italie est Romain. Tout le cinéma est à Rome. Il se fait là. Il se vit là. Il se produit. Il s’écrit. Moi, je vis à Naples. Souvent, je suis à Rome. Ça me permet d’avoir un rapport, d’une part d’éloignement mais d’avoir aussi une distance positive vis-à-vis des modalités de travail du scénariste. Je réussis à y être quand il faut mais aussi à m’extraire de certaines dynamiques qui deviennent super-professionnelles, super-techniques. Quand je retourne à Naples, où je vis une vie plus imprévisible, imprévue, parce que j’y ai des activités culturelles et sociales…

La relation avec le réalisateur est toujours un pari. J’essaie de comprendre, quand c’est un réalisateur que je ne connais pas encore, quelle peut être l’affinité. L’amitié, l’entente politique, c’est important. Le respect, c’est important. Le respect et la prise en compte de l’engagement du réalisateur mais aussi de la disponibilité et des sacrifices que peut faire un scénariste pour le réalisateur. Il me semble que ce dont je parle, c’est de la nécessité de rapports de travail sains, de rapports créatifs qui vont au-delà de cette image très dix-neuvième siècle de l’artiste génial mais fou, intraitable mais illuminé. Je pense qu’ils appartiennent désormais à un imaginaire qui est peu intéressant. Je crois que le cinéma est un art collectif et qu’il doit être respecté comme art collectif.

PC : Comme tu le dis, la beauté du cinéma résulte d’un travail collectif. Je ne crois pas à cette lutte qui existe un peu en France entre réalisateurs et scénaristes : qui est l’auteur ! Pour moi, ça n’a pas d’importance.

MB : Je suis d’accord. Il y a un discours intérieur que je fais avec le film. Quand tu écris, tu fais des paris. Tu te dis : « ça, ça peut fonctionner… ça, ça peut fonctionner, qui sait ? » Et quand tu vas voir le film, tu regardes et tu te dis : « Regarde, celle-là, elle a fonctionné. Regarde, celle-là, elle pouvait se faire autrement. » pour moi, ça, c’est satisfaisant parce que c’est mon travail et un pari que je fais avec moi-même. Et donc ça me suffit. Je suis content que le scénariste ne doive pas trop aller dans les festivals. Je suis content qu’il n’ait pas tellement de visibilité parce que le rapport est avec l’œuvre. Ça me suffit.

PC : L’œuvre est ce que tu as accompli avec honnêteté et engagement.

MB : Mais aussi en créant une ambiance de travail détendue. C’est un objectif.

PC : Quand tu travailles, est-ce que tu travailles aussi parfois seul, pour les dialogues ? Ou les réalisateurs avec qui tu travailles prennent parfois (la main ?) Est-ce c’est un jeu de ping-pong ? Est-ce que tu fais lire ?

MB : L’écriture littéraire est une écriture que liturgiquement je fais seul. L’écriture cinématographique, je préfère toujours la pratiquer avec quelqu’un. Un sparring-partner… un ami qui me tient compagnie… m’écoute… idéalement, le réalisateur. Pour les dialogues, ça me plaît beaucoup de les faire vraiment en les disant. Donc parfois on travaille à deux ou trois. Je préfère ne pas être au clavier. Je me déplace… « Ah ! lui, dit ceci… lui, parle comme ça… » c’est vraiment dans la mesure du possible une situation conviviale, quand tu crées une dimension de confrontation, lumineuse toutefois.

Je travaille parfois avec un ami, Massimo Gaudioso, un scénariste avec qui nous réussissons toujours à nous amuser. Et cette positivité peut permettre aussi de dépasser avec une grande facilité ces moments d’impasse et d’insatisfaction qu’il y a toujours. Et puis, c’est beau de travailler avec le réalisateur. C’est aussi plus rassurant de travailler avec lui parce que tu vois que son imaginaire coïncide au film que tu es en train d’écrire. Et donc tu te sens plus tranquille.

©Maud Ameline

PC : Quand vous avez travaillé sur le même film, Maud et toi, avez-vous travaillé ensemble et en même temps ?

MB : Nous avons travaillé d’abord à distance, puis ensemble, et puis de nouveau à distance.

MAUD AMELINE : Les débuts de l’écriture n’ont pas été évidents car on faisait des allers-retours par mail avec Maurizio. Il y avait déjà une version de scénario et on discutait avec Maurizio et avec Pietro de ce qui manquait… des scènes à faire… Je lui proposais de nouvelles scènes ou de modifier des scènes existantes. Il y avait la barrière de la langue (ni son français ni mon italien ne sont fluides), et surtout la distance géographique. C’était mieux ensemble.

MAURIZIO BRAUCCI : Oui, c’était mieux ensemble...

PIERRE CHOSSON : Quand vous travailliez ensemble, comment faisiez-vous ?

MAUD AMELINE : Quand Maurizio est venu à Paris pour une première cession d’écriture, tout a été plus facile. On travaillait ensemble à la table, avec Pietro dans la même pièce, qui, lui, ne tenait pas en place, mais venait sans cesse lire ce qu’on faisait. C’était ludique, on a écrit des dialogues à quatre mains : pensés à moitié en français et en italien. Je retiens de ce moment de travail l’importance de faire d’une idée une scène. L’écriture de Maurizio est belle, littéraire, et Pietro se bat un peu contre ça. En tout cas, il nous demandait toujours : « D’accord, c’est bien joli, mais comment je le filme, moi ? ».Et il nous montrait en arpentant la pièce comment il imaginait le filmer. Il fallait donc être très réactifs, rapides, avoir du répondant et des idées nouvelles quand ce qu’on lui proposait ne lui parlait pas. Et Maurizio le ramenait sans cesse au sens du film. Comme un fil tendu entre eux, chacun connaissant les atouts et les failles de l’autre. Malheureusement, cette phase a été trop courte, Maurizio a dû repartir en Italie.

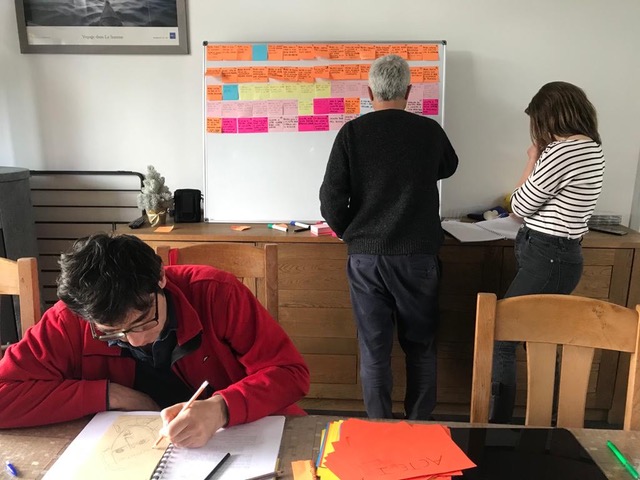

Puis il y a eu une seconde phase de travail totalement nouvelle pour moi : nous avons été écrire sur les décors mêmes du film, dans la Somme. Maurizio est venu, la production nous a loué un gite, et nous étions là avec l’équipe réduite du film autour de Pietro. Cette phase de travail a été intense, on bâtissait le plan du film et on allait plusieurs fois par jour sur les décors – notamment à la fermette où a eu lieu la majeure partie du tournage. Cela a été extrêmement fort pour moi de travailler si près de la « matière » filmique, je dirais. C’était, par ailleurs, fort joyeux, avec spaghetti et vin aux repas du soir. Maurizio était incroyablement généreux et curieux de la manière de travailler d’une scénariste française. on a beaucoup travaillé avec un tableau, tu te souviens ? Avec des post-it… Maurizio ?

MAURIZIO BRAUCCI : Oui, oui.

MAUD AMELINE : Sur la structure du film, en fait. Beaucoup sur la structure. Et… on faisait le plan, on écrivait ensemble, sur la table, avec Pietro à côté, et… on faisait lire à Pietro. Un peu à toute allure parce qu’on n’avait pas beaucoup de temps, en fait. La dernière phase de travail a été plus frustrante car Maurizio était reparti en Italie et malgré la qualité du dialogue et de la relation avec Pietro, Maurizio me manquait. Je crois qu’il aurait fallu penser toute l’écriture ensemble, à trois, sans phases d’éloignement, mais comme le dit Maurizio, le temps de la création et celui de la production ne sont pas les mêmes…

©Maria Cristina Gimenez Cavallo

MAUD AMELINE : Oui.

MAURIZIO BRAUCCI : … parce qu’à la fin, tu dois avoir les deux scénarios identiques dans les deux langues. Et donc c’est un peu un casse-tête. Il faut sans cesse reporter sur les deux versions. Selon moi, le travail en deux langues est un travail qui fonctionne s’il est bien organisé en amont. C’est particulier. C’est différent d’un scénario que peut-être on est habitué à écrire dans sa propre langue. C’est plus complexe. Pour autant, je pense que c’est intéressant et que de plus en plus, il y aura des collaborations internationales. Un des mouvements en cours les plus positifs, c’est l’ouverture entre les pays, malgré ce qui advient par ailleurs de fermeture. Et donc nous devons nous aussi être prêts à vivre, dans notre métier, ces défis, qui sont à coup sûr plus complexes mais aussi plus stimulants. Mon expérience en France m’a apporté beaucoup, pas seulement du point de vue du cinéma, même si c’est le cas évidemment, mais aussi sur ma formation personnelle, comme homme. J’ai trouvé des grandes affinités là où je m’attendais à de plus grandes différences, entre les deux contextes de travail. J’ai vu qu’aussi en France, les scénaristes rencontrent des difficultés. Je vivais dans le mythe qu'en France c'était peut-être différent. Je pensais à Jean-Claude Carrière et à d'autres. Et je me disais que la France était de ces pays-là, contrairement à l'Italie, où le cinéma fait partie de la société.

MAURIZIO BRAUCCI : La situation est difficile. Beaucoup de salles ont fermé. Beaucoup de multiplexes ont fermé. Vous savez bien que les multiplexes ont été un élément de nivellement de la distribution. Les films indépendants, de recherche, en ont été exclus. Donc, nous avons eu à regretter cette fermeture qui dans le même temps était un élément même du problème parce qu'évidemment, les majors, en particulier, se tournent vers les plateformes. Il est clair que cette transformation est due au fait qu’aujourd’hui les distributeurs sur les plateformes sont devenus aussi producteurs. Il me semble que cette prospective du futur avantage beaucoup les très grands opérateurs de l’industrie cinématographique parce qu’à l’échelle de la sortie d’un film dans le monde entier, les coûts de distribution sont abaissés et tu as un public qui quasiment est déjà garanti. Donc, c’est toujours dans la logique du profit.

Paradoxalement, ce qui, me semble-t-il, vient à prévaloir est que le petit cinéma, le cinéma où s’organise une rencontre avec le réalisateur, la discussion, le ciné forum y trouve son compte… il se fait pour les gens qui vont au cinéma parce qu’ils veulent aller en salle pour vivre cette expérience… Je ne sais pas si vous le savez : Amazon est d’une part ce grand colosse que nous connaissons, absurde, et aussi, disons, avec des questions syndicales très importantes ; pourtant, c’est aussi l’endroit où la petite édition, l’édition indépendante, trouve un espace. Parce que le petit éditeur qui ne parvient pas à distribuer nationalement trouve là un espace intermédiaire. Ce paradoxe concerne aussi le cinéma. Les grandes salles ferment mais en même temps, sous cette vague, ce sont les petites structures qui survivent parce qu’elles offrent - j’ai étudié l’économie (sourire) - la concurrence monopolistique, quand tu fais un programme particulier, conduit par des personnes passionnées qui réussissent à inviter le réalisateur, qui offrent quelque chose d’unique, contrairement aux multiplexes qui offrent toujours la même chose. Donc je vois une grande dévastation du point de vue de la domination de l’industrie mais je vois aussi une survivance de ces expériences plus anarchiques, plus petites et surtout plus intéressantes. Probablement, on ira au cinéma seulement pour discuter, après, avec le public, de certaines choses et tous les autres films se verront à la maison, sur les plateformes. Cela, tu le vois aussi dans les grands conflits qui se sont créés entre les deux grands festivals, celui de Cannes et celui de Venise, qui ont eu des politiques apparemment diverses par rapport à la sélection de films qui ne sortaient pas en salle. Alors que Cannes a opposé une grande résistance, Venise a été disons plus élastique là-dessus. Justement parce qu’ils ont été confrontés à cette nouvelle dimension qui est celle dont nous sommes en train de parler.

Je crois qu’il reviendra à nous, professionnels et à ceux qui arrivent, plus jeunes, d’imaginer un cinéma qui soit aussi plus adapté à une expérience de salle, une expérience de partage de la vision. Avant, on disait qu’on ne voulait pas découvrir le film sur petit écran. Probablement on pourra avoir des grands écrans chez soi mais on verra les films de manière solitaire, dans la fragmentation qui désormais, dans tous les pays du monde, est un élément prédominant. Nous sommes tous fragmentés. Nous n’avons plus de corps commun. Et le cinéma des plateformes résiste à notre idée du cinéma, mais ça peut aussi être une expérience intéressante.

PC : J’ai vu que tu as signé, il y a deux ans je crois, un appel à sauver les petites salles. Est-ce qu’il y a eu des suites ?

MB : Nous sommes un état fédéraliste qui se prétend unitaire. Paradoxalement, j’ai reçu diverses propositions à me rendre dans de petits cinémas qui s’ouvraient dans les provinces. Après, le problème… pas seulement en Italie… ce sont les provinces. Je peux te dire que déjà à Naples, qui est la troisième plus grande ville d’Italie, beaucoup de films n’arrivent pas. Parce que c’est la politique des multiplexes. Peut-être à la petite reprise de la Mostra, qui s’appelle Venise à Naples (Venezia a Napoli) et qui suit le festival, en octobre, tu réussiras à voir les films qui n’arriveront pas ici. Voilà, l’exemple que je te donnais. Donc, au-delà des cinémas, ce sont les rencontres organisées par les cinéphiles, qui sont des personnes qui travaillent énormément, qui font vivre aussi un certain cinéma. Quand je vais dans les festivals, je rencontre ces personnes. Ils sont là, jeunes gens, activistes cinéphiles qui vont dans tous les festivals pour voir les films, prendre des contacts. On voit que le cinéma est une chose passionnante en même temps qu’il peut être une chose parfois folle et ambitieuse. C’est aussi ça.

PC : Donc, il y a un avenir pour le cinéma.

MB : Quelqu’un a dit le cinéma est mort. C’est un art désormais décadent. Moi je crois qu’on est dans une phase… c’est mon opinion… j’avance une hypothèse assez générale… nous sommes dans une phase dans laquelle nous nous trouvons à la croisée des chemins. Le monde est toujours plus complexe. Il y a deux réactions quand il y a une complexité majeure autour de toi : le contrôle absolu qui peut t’amener à un contrôle fait de colère, de ressentiment et qui peut t’amener aussi à la violence et à la guerre. Et au contraire, face à un monde complexe, tu peux essayer de suivre, comme quand on danse, quand la musique change, tu peux essayer de suivre les pas. Je pense que le cinéma peut se trouver face à ce choix de muter parce que le monde mute et régler son pas sur le monde. Et je crois qu’il y a déjà des éléments, des plus jeunes qui sont prêts à faire ce pas si nous sommes capables de nous y ouvrir. Capables signifie aussi lutter contre des rapports de force qui sont ceux avec les producteurs, avec les standards industriels, avec le conformisme qu’il ne faut pas oublier ! tellement rassurant pour tellement de gens mais justement, c’est une forme de contrôle qui ne doit pas nous empêcher de danser. Peut-être le défi est de chercher d’autres formes. Penser à la littérature, penser à la complexité de la vie, pour un scénariste de cinéma, ça peut être important. Je préfère penser à la littérature, lire des romans, pour trouver des solutions dans les scènes que j’écris. Ça ne me plaît pas de regarder dans les vieux films pour trouver des solutions dans le film que je suis en train d’écrire. Je préfère regarder dans la littérature qui me semble plus en avance. La littérature est toujours passionnante. Le cinéma fait aujourd’hui ce que la littérature faisait au début du XXè siècle. Parce que ça ne coûte pas cher d’expérimenter. Au pire tu ne vends pas. Le cinéma au contraire… tu t’effondres si tu fais quelque chose qui coûte trop et ne fait pas d'entrées.

PC : J’aurais encore une question si nous avons encore un moment.

MB : Oui, oui. Une dernière question.

PC : Les dernières élections en Italie, qu’est-ce que ça changera pour le cinéma ? Je crois qu’à la culture, quelqu’un de très proche de la Meloni est arrivé.

MB : Oui. C’est un journaliste qui a été nommé, d’ailleurs originaire de Naples, de ma ville. J’ai toujours fait partie de ceux qui sont convaincus, d’expérience, que ce sont les gens qui font les changements. La politique peut favoriser, peut faire obstacle mais ce n’est pas le véritable moteur du changement. C’est nous. Ce sont les gens. Et je dois dire que par rapport à ces choses, ce qui changera pour le cinéma, ce sera le ballet habituel de responsabilité. L’avantage de cette extrême-droite, c’est qu’elle n’a pas tellement de personnes qui peuvent en être les fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires qui commandent, plus que les politiques. Et donc, bien ou mal, se confirment les mêmes fonctionnaires. Ensuite, la culture de l’extrême-droite est surtout une culture de la démagogie, différente de la droite française. Nous avons eu le fascisme. Ceux-là, ils parlent encore du fascisme… et ils n’ont même pas le courage de le revendiquer. Il y avait un grand écrivain, Antonio Pennacchi, mort récemment, qui disait : « Mais, nous, nous devons revendiquer aussi l’architecture fasciste qui est un morceau de notre histoire. » Lui avait le courage de dire ça. L’extrême-droite n’a pas ce courage. Et en même temps, elle a cette culture du regret, de la nostalgie du fascisme des années 1920 et elle s’appuie dessus, ce qui selon moi est aussi le signe d’un grand manque d’assurance. Mais je vois que chez les gens, à la base, dans les mouvements, est en train de naître un débat : « Mais non, mais comment ! Nous sommes réduits à ça ! Mais non ! Mais comment ! » En Italie, une personne qui naît de parents étrangers doit attendre 20 ans pour savoir si elle est Italienne ou si elle n’est pas Italienne. Donc, il y a des gens qui commencent à relever la tête. Je parle de gens du commun. Je crois que pour le cinéma, il y aura peu de changements sinon cette chose à laquelle je m’attends et que déjà j’entrevois qu’on donnera plus d’espace à une série de narrations… En Italie a tourné une circulaire dans laquelle il se rappelait… dans les écoles… qu’il fallait parler de la chute du mur de Berlin comme de la chute d’une tyrannie du communisme… en partie, je suis d’accord. Mais le problème c’est qu’ils ajoutaient tout ça pour donner plus de valeur au fascisme. Là, nous ne sommes pas d’accord. Donc il sera donné des instructions pour faire une sorte de récupération de tout un tas de thèmes.

Au fond, on s’en fout ! Ici, on a des problèmes beaucoup plus urgents. Le monde est complexe, il est vaste. Qui ça intéresse de dire que les communistes étaient comme les fascistes ? Ma vraie crainte est que si l’Italie ne relève pas la tête, elle se trouve encore plus arriéréequ’elle ne l’est. Je parle surtout du Sud qui est une grande blessure du pays. Espérons que nous ne perdrons pas trop de temps. La vie est une garce.

Entretien réalisé le 18 novembre 2022, par Maud Ameline et Pierre Chosson - Traduction Guillaume Fabre-Luce et Michel Meyer

Merci à elle/eux.

Merci de citer le SCA-Scénaristes de Cinéma Associés pour toute reproduction

Extrait de l'entretien filmé présenté aux Journées du Scénario 2022

Traduction : Guillaume Fabe-Luce - Technique : Florence Hugues