Jean-Alain Laban, Antony Cordier, Julie Peyr, Steven Mitz © Alice Casenave

Sarah Lasry a rencontré Jean-Alain Laban, Steven Mitz, scénaristes, ainsi que Julie Peyr et Antony Cordier, adaptateur.trices de la brillante comédie Classe Moyenne, réalisée par Antony Cordier. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger autour de leur processus créatif, du travail de co-écriture et d’adaptation, de leur regard sur la comédie populaire en France aujourd’hui, de leurs influences cinématographiques, ainsi que de leurs impressions lors de la découverte du film, présenté en mai dernier à la Quinzaine des Cinéastes à Cannes.

Entretien autour du scénario avec Jean-Alain Laban, Steven Mitz, Julie Peyr et Antony Cordier

L’écriture du scénario de Classe moyenne est très intéressante car elle s’est faite en deux étapes avec deux duos de scénaristes. Jean-Alain Laban et Steven Mitz, vous avez d’abord écrit une première version film, avant de la faire lire à Antony Cordier et Julie Peyr qui ont ensuite adapté votre scénario. J’ai pu lire les différentes versions du scénario et c’est vraiment passionnant de voir la manière dont le film a évolué. Pour commencer, comment avez-vous d'abord écrit à deux ? Quelle était votre première envie sur ce projet ?

Jean-Alain Laban : Tout part d'une observation faite en vacances chez des amis - je pense que ça se sent d'ailleurs dans le film - qui se sont retrouvés en conflit avec leurs gardiens. Ils voulaient les mettre dehors, les gardiens ne voulaient pas partir. Et pendant toutes les vacances, ça a été une négociation entre les propriétaires et leurs gardiens pour parvenir à s'en débarrasser légitimement ou illégitimement, tout dépend des points de vue. Et il se trouve que lors des mêmes vacances, je suis allé chez une autre amie, qui était elle aussi en conflit avec son gardien, qui avait tout cassé dans sa loge. Il avait même arraché les robinets et les prises de courant pour se venger des propriétaires. Et donc, je me suis dit que dans la mentalité française, il était très difficile d'avoir de bonnes relations avec ses gardiens, parce que ça nous renvoyait très rapidement à une question de lutte de classe, à la Révolution française, au fait que nous sommes censés être « tous égaux ». Et il n'y a pas de tradition du gardiennage ou du moins du service, comme on peut l'avoir en Angleterre, où là, on met un point d'orgue à être excellent dans son service, alors qu'en France, on est toujours renvoyé à cette notion d'égalité. C'est là que je me suis dit qu'il y avait un terreau assez fertile à la fiction. Ensuite, on en a parlé avec Steven et on est parvenu aux premières versions que vous avez pu découvrir.

Comment vous-êtes vous rencontrés avec Steven dans l'écriture ?

Steven Mitz : On s'est rencontrés d'abord amicalement et puis on a écrit plusieurs projets ensemble, et quand il y a eu cette possibilité de faire une comédie sociale, on a cassé un petit peu notre système pour renouveler notre manière de travailler. On avait à chaque fois vendu des projets mais on n'arrivait pas à les monter. Et là, ça nous a permis de décharger la gravité qu'on mettait dans ce qu'on écrivait. Jean-Alain a posé sur la table ce sujet qui était plus universel, où on est dans la comédie sociale, car on a tous observé d'un côté ou d'un autre ce genre de conflits. Et puis Jean-Alain et moi, on est transfuges de classe, on vient de milieux relativement modestes tous les deux. Et on a côtoyé tous les deux des gens qui avaient beaucoup d'assise financière, beaucoup de réputation. Par exemple, tu te retrouves à des dîners où tu parles d'un artiste et tiens, telle personne a trois tableaux de cet artiste. Donc d'avoir un pied à l'intérieur, dans l’une des classes et dans l'autre, il y avait quelque chose où tout de suite, nous, on a pu s'identifier au personnage de Mehdi et le faire témoin de cette condescendance de classe qui était vraiment le jus du film.

Jean-Alain Laban : On a mis beaucoup de nos observations personnelles dans les personnages. On s'est fait un malin plaisir à répertorier notre best of. C'est-à-dire les couteaux japonais, c'est du vécu. Le veau d'Abatucci, c'est du vécu pour tous les deux, parce qu'on a chacun, quelqu'un dans nos vies qui nous a rebattu les oreilles avec le veau d'Abatucci. Le vaporetto, pareil !

Ça sonne extrêmement juste. On a l'impression de connaître ces personnages. C'est ça qui est fort, c'est que vous poussez très, très loin la comédie et en même temps, tout est extrêmement précis dans la caractérisation. Comment la rencontre avec Antony Cordier et Julie Peyr s’est-elle faite après l’écriture de votre version ?

Jean-Alain Laban : Très simplement, via la société de production. Le scénario était prêt et Pauline Attal, la productrice, et Julien Madon nous ont parlé d’Antony. On connaissait déjà son travail et ils se sont dit que ça pouvait tout à fait s'inscrire dans son ADN. Il se trouve que ça a fonctionné pour notre plus grand plaisir. Antony a lu très vite et 15 jours après, il était dans notre bateau, donc on était ravis.

Steven Mitz : On a longtemps développé le film et il y avait des curseurs qu'on n'arrivait pas à pousser parce que le film a pris plein de formes. Finalement, ce qui a été génial dans le travail de Julie et d’Antony, c’est qu’ils ont poussé tous ces curseurs que nous, on n'avait pas forcément osé pousser au max. Je ne dis pas qu'on était bloqués, mais on était un peu asséchés. C’était comme du sang neuf. On se parlait aussi pendant qu'ils écrivaient, ils nous posaient des questions. Nous, on était dans une côte mal taillée entre film de comédie et film d’auteur, bien qu'aujourd'hui, je pense qu’Antony a fait une comédie d'auteur, mais qui a vraiment possiblement une résonance très populaire aussi, que peut-être on n'avait pas encore. De faire que Mehdi et les gardiens aient des origines algériennes, cela a aussi largement participé à pousser le propos du film, en réalité.

Antony, qu’est-ce qui t’a plu dans le projet, à la lecture du scénario ?

Antony Cordier : J’ai d’abord été approché par Julien Madon et Pauline Attal, les deux producteurs. Ils aimaient bien un film qu'on avait écrit avec Julie qui s'appelait Happy Few, qui n'était pas une comédie pure mais plutôt une sorte de comédie dramatique érotique. Ils trouvaient que le sujet était touchy mais qu’il était traité avec délicatesse. Quand on s’est rencontré, ils m'ont parlé de ça : comment être délicat ou intelligent en manipulant un sujet touchy. J’ai lu très vite le scénario et je l'ai trouvé excellent. Il était extrêmement bien construit. Toute la mécanique était déjà en place, c’est-à-dire le conflit de base, l'idée d'une négociation qui allait être la ligne narrative principale. Je trouvais que cette négociation était passionnante, car elle posait une bonne question : à partir de quelle somme d'argent est-ce qu'on renonce à son idéal, à son honneur ? Il y avait aussi le thème du transfuge de classe qui me parlait parce que ça correspondait à mon histoire personnelle. Je pouvais me projeter dans le film et savoir à partir de quel personnage je pouvais regarder ce projet. Comme j'avais déjà traité ce sujet à plusieurs reprises au cinéma, que ce soit dans un documentaire, Beau comme un camion (2000) ou dans mon premier long-métrage, Douches Froides (2005), je n'y serais pas forcément revenu de moi-même. Mais comme le sujet m’était proposé, c'était assez libérateur. C'est ce qui m'a connecté tout de suite avec le scénario. Après, il y avait une volonté d'aller assez vite en termes de production. Comme j'avais passé de très longs moments à monter mes projets précédents, je trouvais cette proposition assez excitante, le fait d'essayer d'écrire vite et efficace, d'essayer de monter le casting rapidement, de tourner rapidement dans un budget très maîtrisé. Et puis j'ai appelé Julie Peyr, avec qui je travaille depuis toujours. Et par miracle, Julie était libre.

Et Julie, quelle a été ta réception du scénario quand tu l'as découvert ?

Julie Peyr : J'étais absolument enchantée par ce que j'avais lu. J'y reconnaissais aussi des thèmes qu’il y avait, effectivement, dans les films d'Antony, mais aussi des thèmes qui m'intéressent. Je ne peux pas dire que moi, je suis une transfuge de classe. Je suis vraiment plutôt la classe moyenne, pour le coup ! Voilà, fille d'enseignants.

Antony Cordier : C’est toi en fait, la classe moyenne du film ! Je ne m’en étais pas rendu compte.

Julie Peyr : Voilà ! Le scénario était une proposition vraiment très alléchante, bien structurée, les personnages, le conflit, de l'humour. Moi, j'ai rigolé à voix haute en lisant le scénario. Je crois que j’ai tout de suite appelé Antony en lui disant : Oui, il faut le faire, c'est vachement bien. J'étais très heureuse qu'il me propose et de retrouver aussi Antony en écriture. Après, c’était quand même bizarre de récupérer un scénario écrit par deux autres scénaristes, qu'on appelait toujours « les scénaristes » au début, avant de les appeler Jean-Alain et Steven, on disait toujours « les scénaristes », comme si on n'en était pas nous-mêmes…! Et pour garder le lien, Antony a tout de suite créé un groupe WhatsApp qui nous permettait d'échanger, de leur poser des questions. On savait qu'on allait écrire tous les deux, mais on avait envie de maintenir ce lien et que ça reste une équipe d'auteurs, même si on allait travailler sur deux temps différents. Et nous, effectivement, c’était dans un temps imparti, assez court, assez réduit, mais en maintenant les échanges, ça nous semblait la manière la plus judicieuse de faire.

Antony Cordier : C'était important pour Julie et moi de ne pas s'attribuer le travail de Jean-Alain et Steven. On a beaucoup de respect pour eux qui sont les auteurs de l'idée originale et qui ont défini l'imaginaire de départ. On a essayé d'être très clairs avec eux, de leur dire : Vous êtes les scénaristes du film. Nous, on fait de l'adaptation mais vous serez toujours crédités comme scénaristes et pas nous.

C'est de la coécriture éthique !

Antony Cordier : C'est pour que tout le monde se sente en confiance. En série, on souffre beaucoup pendant l’écriture alors que le cinéma permet souvent de faire les choses de manière simple et amicale.

Steven Mitz : Oui, et puis en plus, le truc qui rend la chose encore plus fluide, en tout cas de notre côté, c'est qu'à chaque fois qu'on lisait ou qu'on discutait, on était toujours ravis. On aurait pu tomber sur des gens avec qui on n'était pas d'accord. Je ne sais pas si c'est l'alignement des planètes, je ne sais pas du tout, mais on était souvent d’accord.

Julie Peyr : Si cela s’est bien passé, c’est parce que tout s’est fait en transparence. Ce n'est pas toujours le cas. Il m’est arrivé qu’on me propose des réécritures sans même que les scénaristes qui avaient participé aux versions antérieures ne soient mentionnés. On tenait à garder la généalogie de l’écriture*. Ça nous semblait très important, et ça passait avant tout par maintenir le lien avec Jean-Alain et Steven.

*Sur ce point, rappelons que dans le projet d’accord interprofessionnel que défend le SCA, sur l’encadrement de la rémunération des scénaristes, il est notamment prévu d’obliger le ou la productrice à annexer aux contrats d’auteurs une FGE (fiche généalogique d’écriture), c’est-à-dire un historique indiquant toute personne ayant effectué un travail d’écriture sur le scénario – co-auteur ou auteur consultant rémunéré au forfait. Cette prise en compte serait une avancée fondamentale. Trop souvent, des auteur.e.s sont « oubliés » ou mal crédités dans le générique du film faute de suivi suffisant. Trop souvent aussi, des auteur.e.s arrivent sur un projet sans savoir qu’un.e auteur.e a déjà travaillé dessus. Cette FGE permettra une plus grande transparence dans nos pratiques.

Jean-Alain Laban : En effet, ça s'est fait avec une grande courtoisie.

Steven Mitz : Je me souviens que le premier truc qu'on s'est dit avec Jean-Alain quand on t'a quitté, Antony, la première fois après notre verre, c’était : il a complètement capté le film. Comme c'est un film de tonalités, c'était aussi très particulier de dire : Tiens, ces personnes entendent la même musique que nous. C'est là où on aurait pu se perdre et pour le coup, on avait la même musique en tête. Ça, c'était un bonheur.

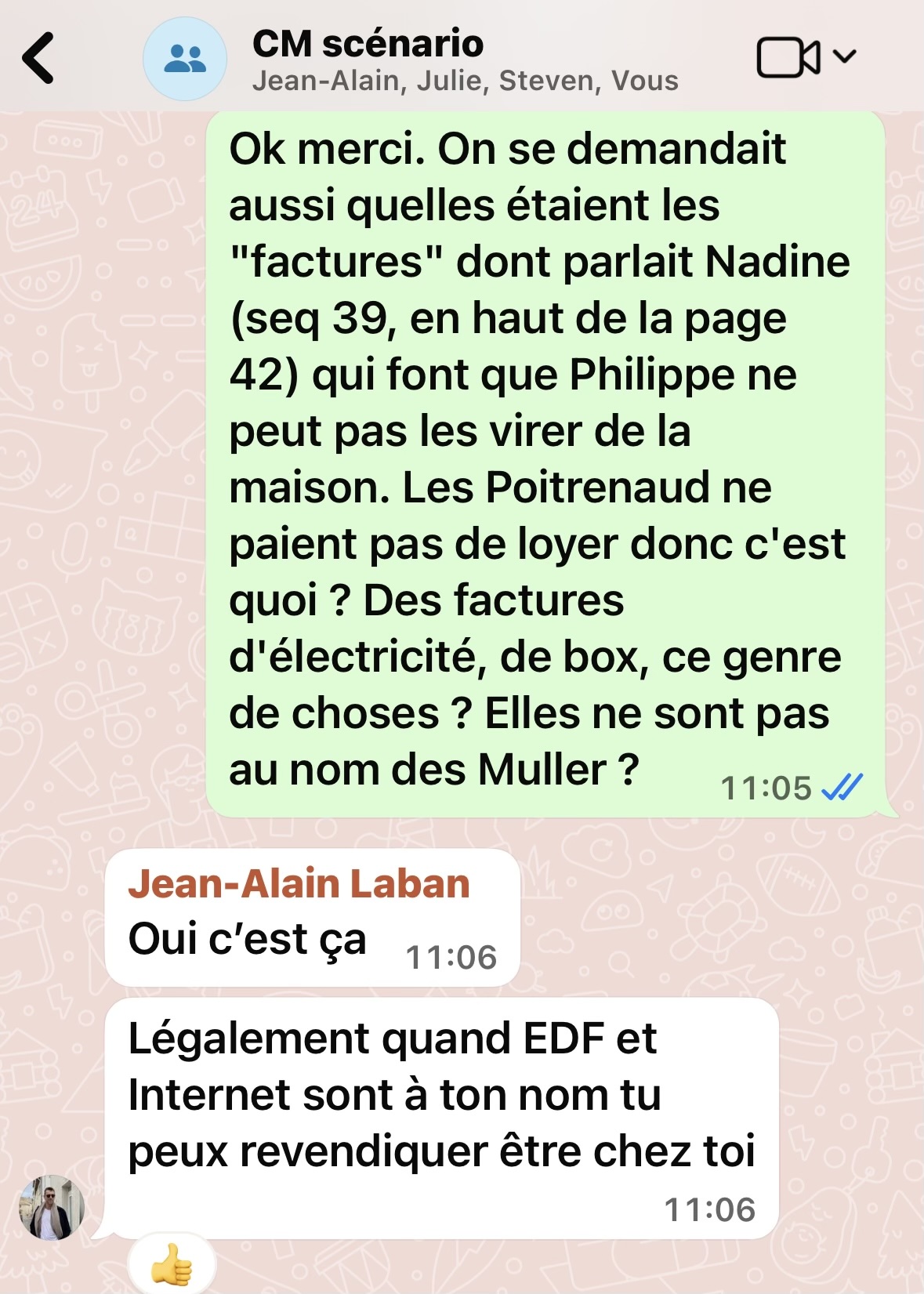

Antony Cordier : Ça me paraît intéressant de rentrer dans le détail de l’adaptation. Avec Julie, on a proposé à Steven et Jean-Alain de partir avec le scénario pour travailler un peu de notre côté, comme on en avait l'habitude, puisqu'il s'agissait d’être très efficace, tout en maintenant un lien assez organique via WhatsApp avec eux. Moi, j'avais consacré mes dernières années de travail à la série. J’ai notamment réalisé 24 épisodes d’une série qui s'appelle OVNI(s) pour Canal+. C’est une série assez complexe scénaristiquement. Il y a des éléments fantastiques qui sont nébuleux et sur le plateau, parfois, personne ne comprenait rien au scénario. J’avais donc pris l'habitude de travailler en lien avec ceux qu'on appelait justement « les scénaristes », c’est-à-dire les créateurs de la série. Je pense que c'est pour ça qu'on a gardé cette dénomination après avec Julie, parce que dans une série, le réalisateur n'est pas forcément scénariste, même s’il intervient un tout petit peu sur le scénario. On était en contact matin, midi et soir sur des questions de scénario : Est-ce que je peux changer ça ? Si je change ce dialogue-là, est-ce que ça vous va ? Ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Etc. Pour Classe moyenne, on a travaillé de cette manière. C'est-à-dire qu'avec Julie, on travaillait de notre côté, tout en posant des questions sur des choses pour lesquelles on avait besoin de précisions. On le faisait aussi parce que Steven et Jean-Alain avaient eu le temps de se documenter sur le milieu des avocats d’affaires, sur beaucoup d’éléments techniques… Au cinéma, on peut se permettre d'être plus léger, d'être plus rapide. En série, on a la chaîne ou la plateforme sur le dos, les producteurs sur le dos, les créateurs sur le dos, etc. On doit rendre des comptes constamment. Là, on voulait travailler avec plus de liberté, de simplicité et d’amitié.

Combien de temps a duré ce travail d’adaptation ?

Antony Cordier : En gros, on a livré une V1 d’adaptation au bout de deux mois, puis on a continué à réécrire jusqu’au tournage. Julie habite Los Angeles, moi Paris, et on a trouvé comment travailler quotidiennement. Au départ, je me disais : Comment on va faire ? C'est pas du tout pratique. En fait, ça s'est révélé au contraire très pratique. On faisait des zooms à 17h heure française (8h heure de Los Angeles), quand moi je commençais à péricliter et qu'elle se réveillait toute fraîche. On se passait le relais. Moi, j'avais lu ce qu'elle avait fait pendant la nuit, je lui faisais un retour et je lui donnais les scènes que j’avais écrites dans la journée. Ce qui était pas mal, dans ce décalage horaire, c'est que le scénario travaillait 24h sur 24, il avançait continuellement. C’était les trois huit du scénario.

Sur quoi avez-vous voulu travailler cette adaptation au départ ?

Antony Cordier : Je me souviens que lors de ma première réunion avec les producteurs, je leur ai dit : C'est bizarre, ça va très vite. Pourquoi ça va si vite ? Je trouvais dommage qu'il n’y ait pas une première partie où on sent que ça va craquer quelque part sans savoir exactement ce qui va se passer. Est-ce que ça va être un crime, un viol, une simple dispute ? Est-ce que ça va être une comédie psychologique ou une comédie policière ? Je pensais qu'on pouvait être un peu plus chabroliens, en fait, un peu plus ambigus. Ça donne par exemple dans le film la scène où Élodie Bouchez demande à Laure Calamy pourquoi elle n’utilise pas le vaporetto. Elles se font des sourires et en même temps, on sent que quelqu'un peut sortir un couteau. Et après, quand on a rencontré Jean-Alain et Steven et qu'on leur a posé la question, on a vu que ça correspondait à une demande de la production, de faire avancer le récit plus vite. Ce sont des demandes qu'on a tout le temps quand on est scénariste, de la part des productions et des chaînes : Il faut arriver plus vite au conflit. Maintenant, avec la série, c'est terrible parce qu'il ne faut pas que les gens zappent, il faut qu'ils binge-watchent. Il faut donc que tout arrive très, très vite. Mais je ne suis pas certain qu'on gagne réellement en efficacité narrative en écrivant de cette manière. Par ailleurs, on perd la jubilation de ces moments d'installation où on s'amuse à deviner ce qui va se passer entre les personnages. C’est bien que les personnages aient une humanité avant d’être « des personnages qui ont des conflits ».

Jean-Alain Laban : Ce dont parle Antony, c'est toute la partie « humour et jeu » entre les personnages qui nous permet vraiment de donner le sel de leur personnalité. Le moment « bande-annonce », où on va pouvoir faire monter un conflit. Comme dit Antony, on ne sait pas où ça va péter. Nous, avec Steven, on a pu ressortir toutes les scènes qu'on adorait et qu'on nous avait demandé de couper. Antony en a rajouté aussi. On était ravis que ça prenne cette tournure-là.

Steven Mitz : Oui. Et par rapport à la collaboration aussi, je me souviens qu'Antony, tu nous as aussi proposé dans les pistes que le personnage de la mère (joué par Elodie Bouchez) soit un personnage de comédienne sur le retour.

Jean-Alain Laban : Ouais, ça, c'est top.

Steven Mitz : Effectivement ça n'existait pas dans la version précédente. C'était un peu un personnage où on se disait : Tiens, il lui manque un petit enjeu. Et le fait d'avoir ce parallélisme entre cette problématique filiale de la fille qui veut tuer sa mère en existant, mais en même temps qui y revient, ça venait parfaitement alimenter toutes les thématiques qu'on avait posées. Je me souviens qu'Antony nous avait proposé ça et on avait tout de suite très bien réagi parce qu'on trouvait que c'était parfait.

Jean-Alain Laban : Oui, parce que dans notre version, c'était le personnage le moins bien servi. On n'était pas parvenu à le cracker. On était toujours un peu dans des poncifs sur la bourgeoise et on n'était pas parvenu à l'habiller comme il fallait. Ils sont arrivés avec cette idée qui est top et qui fonctionne hyper bien. En qui crée tout de suite un lien avec la fille. Elles ont leur propre trajectoire, leur propre ligne d'action autour de cette transmission professionnelle.

Julie Peyr : Et puis, ça posait la question aussi du népotisme. On a tous honte de nos origines sociales ou culturelles, qu'on soit un transfuge de classe ou au contraire, l'idée qu'on peut avoir aussi honte de ses parents plus riches ou connus, ça va être un fardeau aussi à porter. Ça travaillait le personnage dans l'autre sens. Et le personnage de Garance qui est très intelligente sait très bien utiliser aussi tout ce qu'elle a à disposition sous la main. On creusait aussi le personnage de cette façon.

Antony Cordier : Et dans le travail d'adaptation, il y a eu le moment où on s'est dit : Finalement, ça va être quoi le thème du film ? Au-delà de ce qu'on va appeler « l’histoire ». On s'est dit que c'était intéressant que tous les personnages aient envie de bouger socialement, qu'ils soient insatisfaits, qu’ils soient frustrés par leur situation, qu’ils aient le désir de changer d’image ou de statut… Il y a évidemment les Azizi qui veulent devenir plus riches, et ça on peut le comprendre… Mais il y a aussi le personnage d'Elodie Bouchez qui est une actrice connue pour ses rôles dénudés et qui trouve qu'elle a été mal jugée, qui voudrait être reconnue pour ses qualités de comédienne. Il y a le personnage de Laurent Laffitte qui a envie d'être reconnu comme méritant parce qu’il considère qu’il en a bavé pour arriver là où il en est. Par ailleurs, ça correspondait au discours qu'on entend beaucoup en ce moment, de la part des possédants : « OK, je suis riche, mais en fait, j'en ai bavé, je suis méritant… » Ils doivent prouver qu’ils ont du cœur, qu’ils sont soucieux de l’écologie par exemple. Les réseaux sociaux ont évidemment amplifié ce phénomène. Il ne faut pas montrer qu'on a simplement un portefeuille ou du pouvoir ou du talent. Il faut montrer qu'on a une âme. Je trouve que les comédiens sont pris dans cette injonction, eux aussi. Ils sont obligés de montrer au public qu'ils sont humains. Ce qui traversait le personnage d'Elodie Bouchez mais aussi celui de Noée Abita, qui veut arriver à pleurer de vraies larmes, c’était cette nécessité-là. Ça rejoint l’ambition du personnage de Mehdi, finalement : changer de classe sociale, bouger, être quelqu’un d’autre. Tous les personnages pouvaient être traversés par ce désir dans le scénario. Et d'un seul coup, il y avait un thème dans le film.

Je me posais la question du point de vue, parce que dans la première version du scénario, on démarre avec les parents joués par Laurent Laffite et Elodie Bouchez. Mais dans la dernière version, le film démarre avec Garance et Mehdi. Est-ce que le spectateur est plus avec un personnage en particulier ou pas ?

Jean-Alain Laban : Le point de vue arrive un peu tard dans la construction du scénario. C'est-à-dire que dans les deux premières versions, on était seulement avec deux couples qui se faisaient face. Et en fait, c'est seulement à notre V3 que Mehdi est arrivé comme négociateur et comme représentant plus ou moins de la classe moyenne, du moins. Il était celui qui avait un pied chez les Azizi et un pied chez les Trousselard. Donc, le personnage du médiateur est arrivé à la V3. C'est pour ça que les personnages prennent chacun autant d'espace et qu'on a un point de vue, celui de Mehdi, qui n'est pas toujours très affirmé.

Julie Peyr : Ce qui nous importait avec Antony, c'était de travailler un peu plus l'intimité des personnages, c'est-à-dire de savoir ce qui se passait chez tel couple et tel autre. Et notamment les Azizi, c'est vrai qu'on était un peu moins avec eux et on avait envie de rentrer dans leur intimité. J’ai l'impression aussi que dans le travail qu'on a fait, dans l'idée d'adapter, il y a aussi l'idée de s'approprier et d'imaginer ce qu'ils font, qui ils sont, d'où ils viennent. Donc, de les imaginer, forcément, ça fait naître des nouvelles choses, des petites idées de scénarios. Mais c'est vrai qu'on avait aussi envie d'être davantage avec eux. Parce qu'il y a une thématique aussi qui est ressortie peu à peu dans notre travail, c'était la question de la sexualité des couples et les raisons souterraines. À la fois, il y a cette affaire de négociation, puis il y a ce qui se joue, intimement, dans le couple, qui affleurait et qui prenait un peu d'importance et encore plus au moment de la fabrication du film.

La question du ton s’est posée ? Vous avez évoqué cette nécessité de pousser plus loin les curseurs, mais comment vous avez trouvé cet équilibre ? De réussir à aller plus loin, tout en gardant une nuance dans les personnages ?

Antony Cordier : Je veux bien répondre sur le concept « d’aller plus loin ». Ça, c'est un truc que je fais systématiquement maintenant, avec l’expérience. J'ai remarqué qu'en France, dans le processus de fabrication, on a tous tendance à être modérés, à être de « bon goût ». C'est le goût français, c’est comme ça. Il y a donc cet attrait pour la mesure, la modération, mais il y a aussi, plus prosaïquement, le fait que chacun, à son poste, et ça concerne aussi le réalisateur, veut éviter de se faire remarquer, d’avoir à se justifier. On va par exemple éclairer de manière naturaliste, on ne va pas éclairer trop orange, parce que sinon le producteur va dire : « Oh là là, c'est un peu orange, non ? » et il va falloir s’expliquer. Donc on va éviter de pousser les curseurs de l’expressivité, pour convenir à tout le monde. Pour contrer cette tendance, j'essaie maintenant, à toutes les étapes de la fabrication, de dire à tout le monde: « Soyez libres et soyez expressifs », parce que neuf fois sur dix, quand on va au cinéma voir un film français, on s'ennuie et on se dit: « Ça ne va pas très loin, la proposition n'est pas très forte. » Donc je demande aux gens de pousser les curseurs. Il y a toujours un moment dans le scénario - je me souviens qu’avec Julie on avait fait ça sur Gaspard va au mariage, je l'avais fait sur OVNI(s) aussi - où on prend vraiment scène à scène et on dit : Comment est-ce qu'on peut monter le curseur dans cette scène ? Comment ça pourrait être un peu plus drôle, plus poussé, plus insolite, plus décalé, plus violent, plus sanglant ? C’est vraiment une des dernières étapes de l’écriture, on repère tous les moments où on s’est censurés « parce qu'on est français » et on se dit : Ils feraient quoi, les Américains ? On ferait quoi si c’était Jim Carrey qui jouait dans le film ? Pourquoi on va pas dans un gag burlesque ? Parce que le burlesque, ça existe, on a le droit de le faire ! Par exemple, au début, quand Ramzy répare la fuite et que ça lui explose à la figure, je ne crois pas que c'était un torrent de merde dans le scénario, je sais plus ce que c’était exactement ?

Jean-Alain Laban : C'était des pelures de tomates. C’était justement de bon goût, un truc un peu nuancé !

Antony Cordier : Voilà. Par ailleurs, on voulait faire une comédie populaire qui traverse différents registres d’humour, commencer sur une comédie de caractère ou de situation, et aller vers la farce. On pouvait donc aussi visiter le registre burlesque à un moment. Et le casting autorisait ça. Sur le personnage de Tony (Ramzy Bedia), avec ma directrice de casting, on s'est très vite dit : Faut pas que ce soit pathétique, parce que Tony, il n’est pas très compétent, dès qu'il faut dégonder une porte, il ne sait pas le faire. Donc il peut être ridicule. On s'est dit : Il faut un clown. Avec Ramzy, on peut s’autoriser un gag burlesque comme celui-là. On peut lâcher de la merde sur lui car ce n’est pas une humiliation du comédien, c’est juste drôle, assumé et jubilatoire.

Il y a aussi une tension érotique entre les personnages de Ramzy Bedia et d’Elodie Bouchez, ce qui rajoute une autre ambiguïté…

Antony Cordier : Oui, il y avait une idée très belle dans le scénario de départ, justement, qui était qu'elle voulait que Tony mette toujours un T-shirt, qu’il ne reste pas torse-nu en travaillant. Moi, ça me parlait, l'histoire du corps du prolo qui n’est jamais comme il faut, qui n’est jamais assez bien habillé, qui est toujours trop présent, avec cette espèce de charge érotique qui peut aussi déstabiliser le personnage d’Elodie Bouchez qui, lui, justement, cherche à effacer l’érotisme, se refuse à son mari, etc. Et Ramzy a permis ça. Quand je l'ai vu aux essayages costumes la première fois, j’ai été impressionné par sa stature, je l'ai trouvé très beau. J'ai eu envie, justement, de le filmer beaucoup torse nu, ce qui n'était pas facile. D'abord, les acteurs hommes ont moins l'habitude de faire ça, ils disent souvent non. Et puis, à un certain âge, ils n'ont pas envie qu'on voie qu'ils ont des poignées d'amour. Mais Ramzy, heureusement, a bien voulu qu'on le filme ainsi. Et dans la scène, pendant le tournage, il s'est approché d'Elodie un peu trop près et c'était génial, ça créait une violence latente. Il y a un silence qui est gênant, pendant lequel on peut se dire : Il va y avoir une agression ? Ça nourrit la scène.

Steven Mitz : Par rapport aux références du film, quand on a commencé à écrire avec Jean-Alain, on avait plusieurs choses en tête. Déjà, on était tous les deux nostalgiques des comédies italiennes à la Ettore Scola ou Mario Monicelli où vraiment, il y a de la cruauté, mais on comprend tous les enjeux de tous les personnages et chacun a sa logique inhérente. Et même s’ils sont tous un peu détestables, ils sont aussi touchants, parce que chacun a sa faille. On peut les comprendre. Donc, il y avait ça. Et après, pour la tension, plus tôt, Antony a cité Chabrol, mais c'est vrai que La Cérémonie, c'était véritablement un film qu'on a regardé activement pendant l'écriture, parce que c'est un maître de la tension et que tu as toute cette intrigue où Sandrine Bonnaire ne sait pas lire et elle a peur de se faire découvrir analphabète. On ne sait pas vraiment où ça va, mais on sent que là où ça va, c'est tragique. D'ailleurs, c'est presque de la farce, ça va très loin dans La Cérémonie. Et il y avait aussi la tonalité de The White Lotus ou de Ruben Östlund. Ces moments de vie dissonants qui nous fascinent, Jean-Alain et moi - comme quand tu te retrouves dans ton ascenseur avec un voisin à qui tu n'as rien à dire et que l’embarras et l’inconfort se font sentir. Ces moments étirés de grincement. Aux États-Unis, ils appellent ça le cringe. Je pense que la meilleure traduction serait le grincement. C'est une comédie grinçante, où tu as véritablement ces moments où la gêne devient palpable. Parce qu'il y a des gens qui ne se rencontrent pas dans ce qu'ils disent, qui ne s'écoutent pas. Ça, c'était une espèce de langage de comédie qui nous intéressait beaucoup à l'écriture, et on se disait qu'en France, personne n'avait vraiment fait ça.

Tout le monde a peur de parler d'argent. C'est un sujet tabou aussi, en France.

Steven Mitz : Complètement. Pour la lutte des classes, on se parlait aussi beaucoup de la troupe du Spendid. Parce que dans Le Père Noël est une ordure, c'est beaucoup plus abrasif qu'on le pense quand on le revoit aujourd'hui. Il y a de la détresse sociale, de la misère, et tous ces éléments qui s’entrechoquent. Le Splendid a été une vraie inspiration pour nous parce qu'on se disait, c'est comme ça qu'on ramène aussi quelque chose de populaire sur la manière de regarder la société.

Antony Cordier : Je suis content que tu parles du Splendid parce qu’en recevant le scénario j’étais heureux d'avoir la possibilité de revenir sur le terrain de la satire sociale qui a été un peu abandonné par la comédie française depuis les années 80. Effectivement, revoir Les Bronzés, c'est voir à quel point l'observation sociale est féroce et rend compte avec justesse de la violence des rapports sociaux. Je pense qu’après le Splendid, dans les années 90, quand sont arrivés Les Nuls, Les Robins des bois, etc, le cinéma populaire a abandonné cette observation sociale. Dans La Cité de la peur, il n'y a pas d'observation sociale. La référence des Nuls, c'était davantage Les Monty Python, c'était davantage l'humour absurde. Ça aboutit aujourd’hui à Quentin Dupieux, à des choses comme ça. L'absurde a pris le pouvoir dans la comédie française. Et quand on regarde des films comme Marche à l’ombre (1984) ou Viens chez moi, j'habite chez une copine (1981), on voit que ce sont des films où la satire sociale est très forte et féroce. Les personnages bossent, ont besoin d’argent, habitent des squats… C’est formidable qu’on puisse, à notre niveau, renouer avec ça.

Pourquoi avez-vous choisi de renommer la famille Azizi pour qu’elle ait des origines algériennes communes avec Mehdi ? Ce n’était pas le cas dans la première version du scénario.

Antony Cordier : Quand on aborde le casting, on se pose forcément la question de la diversité. On s'est alors dit qu’on pouvait moderniser un petit peu le paysage du film, en sollicitant des comédiens d'origine maghrébine. Ça permettait aussi au personnage de Mehdi (Sami Outalbali) d’être encore plus tiraillé : il tente de gagner la confiance de Ramzy en invoquant leur racines algériennes communes et ça se retourne contre lui. On s’est ensuite posé une autre question : est-ce qu'on le formule dans le scénario ou pas ? Est-ce que la question du racisme doit être posée dans les dialogues et les situations ? Les comédiens, au tournage, insistaient parfois pour ramener des blagues racistes. En général je leur disais non. J’ai dû leur dire oui deux fois et finalement, je n'ai pas monté ces moments, je les ai effacés. Je pense que cette question-là est superflue ou plutôt qu'elle est forcément présente sans qu'elle ait besoin d'être formulée. Je trouve ça plus intéressant que les Trousselard (Laurent Laffite et Elodie Bouchez) ne formulent pas ces choses-là parce qu'il est évident qu'ils ne peuvent pas faire remarquer que leur gendre est arabe.

Steven Mitz : Par ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils veulent se donner aussi l'étiquette de la bien-pensance, c'est-à-dire l'écologie, l’inclusion. Il y a tous ces thèmes-là, effectivement, tu n'as pas besoin de les souligner, ils sont déjà là.

Jean-Alain Laban : Ce qui est fort, c'est qu'on sait qu'ils y pensent. On sait très bien qu'ils y pensent. Il n'y a pas besoin de le dire, c'est marqué sur leur gueule qu'ils y pensent.

Steven Mitz : On se moque un petit peu de toute une forme d'inclusion de façade, de bienveillance apparente.

Julie Peyr : Je ne sais pas s'ils y pensent, moi. Je ne suis pas sûre… Je crois que la vraie force de l'inclusion, justement, c'est de ne pas en faire un sujet. C'est-à-dire d'avoir des personnages qui peuvent avoir différentes couleurs de peau, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est plus le sujet. Par exemple, aux États-Unis, il y a toujours des problèmes de racisme, ça n'a pas changé, mais depuis les années 80, sur la liste A des acteurs pour jouer le rôle principal, il peut y avoir des blancs, des noirs. On peut caster l'un ou l'autre et il serait le héros du film, Will Smith ou Bruce Willis. Je trouve que ça, c'est la vraie inclusion quand ce n'est plus le thème du film.

Antony Cordier : Si je peux mettre un bémol, je dirais que c'est un thème qui peut être présent en creux dans le film. Par exemple, quand on a casté le gendarme de la fin, l’acteur qui s'est révélé être le meilleur était d'origine maghrébine. Il a fallu réfléchir : Comment est-ce que ça agit sur l'histoire ? Qu'est-ce que ça produit comme sens ? J'ai beaucoup hésité. Après, j'ai trouvé ça intéressant, justement, que ce ne soit pas formulé, mais que le spectateur puisse se dire que ce soit un nouveau Mehdi qui apparaît à la fin et que Garance (Noée Abita), elle, puisse se dire: Je sais faire avec « eux ». Je sais comment les séduire, je sais les amener exactement là où je veux. Et donc le spectateur peut se dire de manière très libre : Peut-être que le film raconte aussi ce que les Blancs font aux Arabes. Peut-être que ça raconte ça, peut-être pas, mais en tout cas, il y a une petite ligne qu'on peut suivre comme ça, si on en a envie.

Le film a une résonance très politique…

Steven Mitz : Notre propos avec Jean Alain, c’est qu’on voulait aussi raconter en creux, toujours à distance, cette France du milieu, le point de vue médian, qui se fait écraser par les extrêmes, sans faire trop de politique non plus. C’est ce système de polarisation de la société qui nous amusait.

Jean-Alain Laban : Mehdi, il incarne la force de la négociation, de la réforme d'une certaine manière. Il est pris entre deux forces opposées. Et Mehdi il incarne un petit peu le camp de la social démocratie, qui essaie d'exister entre deux forces contraires. C'est-à-dire qu'il est un peu à l'image de ce qu'est la social démocratie aujourd'hui.

Julie et Antony, vous avez eu d'autres méthodes d’écriture au moment de l’adaptation ?

Antony Cordier : Comme on se connaît depuis très longtemps, on parle beaucoup de nous, on est assez intimes. On parle de nos familles, pour s'en moquer gentiment, ça nous fait rire, ça crée de la comédie. Ça nous donne des inspirations. On a toujours fait ça. On a beaucoup traité de la famille dans nos films. Je ne sais pas, tu dirais quoi, Julie, sinon, sur la méthode ?

Julie Peyr : Sur ce film, on était très pragmatiques, plus que dans d'autres scénarios. C'est-à-dire comme c'est un film où il y a la question de l'espace, de la géographie de la maison, de la durée, des jours, de l’action, je sentais qu'Antony avait besoin de comprendre comment il allait mettre en scène. Et pour le savoir, il avait besoin de bien comprendre l’enjeu dans chaque scène. Est-ce que c'était plausible, réaliste ? Est-ce que ça fonctionne comme ça ? Donc c'est vrai qu'on analysait le scénario de manière très pragmatique. Parfois, j'étais presque une accessoiriste. Surtout vers la fin, ce qui n'a pas toujours été le cas sur nos autres écritures, mais quand il y avait ces enjeux d'action, ça revenait beaucoup. C’était assez physique.

Antony Cordier : En lisant, on se dit : Mais attends, ils sont où exactement ? Quand eux, ils disent ça, ils sont où les autres ? Je connais bien les scénaristes maintenant, je sais que des fois, ils écrivent un truc qui passe à l’écriture mine de rien mais pas du tout en mise en scène. J'ai une cheffe décoratrice qui dit souvent : « Ils ont écrit Le Titanic coule, ça représente trois mots dans le scénario sauf qu’après il faut le mettre en scène ». Je trouve ça très drôle et très vrai. Donc à l’écriture il faut interroger « la logique du plateau ». La scène de confrontation finale où il y avait beaucoup de circulation, on la faisait pendant l’écriture avec des Playmobils. On se disait : lui, il est à cet endroit-là, donc il ne peut pas voir Machin qui est de l’autre côté. Et elle, elle rentre par derrière dans la maison donc elle peut se cacher. Donc il y a une logique spatiale et temporelle concrète à interroger à l’écriture et quelquefois, on a besoin de Playmobils !

Et le choix du huis-clos était important pour vous ?

Jean-Alain Laban : Le choix a été pris dès le début comme une contrainte d'écriture. De se dire que c'était ce genre de maisons de vacances qui autorisait à vivre en totale autarcie et dont on ne quitte que pour se réapprovisionner en nourriture. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a joué, puisqu'au moment où le personnage de Laurent Lafitte veut sortir, plus personne n'accepte de le servir puisqu'il s'est mis à dos tous les villageois. En plus, ça a appuyé le fait que ces Parisiens-là ne se mêlaient pas aux autochtones, qu'ils étaient vraiment là pour vivre en vase clos. Donc, ça racontait quelque chose sur les personnages.

Steven Mitz : Oui et pour ne rien te cacher, il y avait aussi la volonté de faire un film dans un lieu unique pour des questions de production, sachant que la contrainte amène des nouveaux angles de création, mais on se disait : C'est bien quand même de rester dans un unique lieu, ça coûte moins cher. Je pense que ce qu'on a écrit tous ensemble existe parce que les contraintes de production font qu'aujourd'hui, c'est plus simple financièrement d'avoir un lieu et de le filmer sous toutes ses coutures plutôt que d'avoir 7000 décors. Par ailleurs, on voulait écrire un huis clos aussi, parce que c'est un exercice de style que nous adorons. Et puis, on voulait aussi que le film ne dépasse jamais 1h30.

Jean-Alain Laban : Dès le début, on voulait que le film dure 1h30.

Steven Mitz : C'était un peu notre cahier des charges, d'écrire un film qui pourrait durer 1h30 dans quasiment un seul lieu. Et d'ailleurs, ça continue d'irriguer nos projets, nos conversations, nos réflexions aujourd’hui.

Jean-Alain Laban : À un moment, on s'est posé la question de les faire sortir de la maison. On avait envie avec Steven, on s'est dit : Tiens, ça pourrait être marrant s'ils allaient à la fête du village et que les villageois leur tournent le dos, les pointent du doigt, les bousculent. Et puis, on s'est dit que c'était un décor supplémentaire, des figurants, du temps de tournage en moins dans la maison. Et ça, ça rognait sur la faisabilité du film pour un gain qui était peut-être scénaristiquement pas énorme. Donc, c'est pour ça qu'on est revenu à ce huis clos en permanence.

Comme tu disais Antony, il y a différents niveaux de comédie, au début il y a une gêne et petit à petit, ce cap passé, on finit par rire à gorge déployée dans la salle. C’est vraiment un film qu’il faut voir au cinéma. Quelles ont été vos premières réactions avec le public, à Cannes ?

Antony Cordier : Le film a été projeté une première fois le matin avant la projection officielle de la Quinzaine des Cinéastes et j'ai passé une tête dans la salle pour voir comment ça réagissait. Et ça a été une surprise hallucinante de voir que les gens réagissaient énormément et riaient à beaucoup de petites choses un peu subtiles dans les dialogues. Je me disais, « c'est dingue, mais ça marche ». C'est une sorte de miracle. Pour le coup, on ne le maîtrise pas, C'est une surprise.

Steven Mitz : Comme tu le disais, la vraie boussole, c'est vraiment : est-ce qu'on s'est marré à l’écrire ? Et franchement, j'imagine que comme vous aussi, on a eu de grandes rigolades.

Jean-Alain Laban : Ce qui m'a vraiment étonné dans la salle à Cannes, c'est de noter les moments où le public était offusqué. Parce que ça, c'est plus intangible. C'est un soupir un peu collectif. Et d’entendre que le public était offusqué, ça, c'était encore plus jouissif pour moi que le rire, en fait.

Antony Cordier : La projection officielle à Cannes, elle était folle. Les gens qui applaudissent pas seulement à la fin mais pendant le film, à la fin d’une séquence qu’ils ont aimée, c’est quand même très très rare. Il faudrait être très difficile pour pas être sur un nuage à ce moment-là. C'était vraiment magique.

Steven Mitz : C'était purement jubilatoire. Et puis, on ne pensait pas que ça allait être aussi payant. C'est vrai qu'on pensait un petit peu déjà dans l'écriture à l'aspect jouissif de certaines situations, mais pas à ce paroxysme-là. C'était fou. Et puis après, il y a toujours l'émotion d'avoir participé à l'écriture de quelque chose et de dire: « Putain, j'ai eu cette idée en slip dans mon salon. » (Rires) C’était dément.

Synopsis du film Classe Moyenne

Issu d’un milieu modeste, Mehdi (Sami Outalbali), fraîchement diplômé en droit et fou amoureux de Garance (Noée Abita) passe l’été chez ses beaux-parents, Philippe (Laurent Lafitte), un impitoyable avocat d'affaire et Laurence (Élodie Bouchez), une comédienne connue essentiellement pour ses premiers rôles dénudés. Dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de Garance et le couple de gardiens de la maison, employés illégalement à l’année, Tony (Ramzy Bedia) et Nadine (Laure Calamy). Tandis que les esprits s’échauffent, Mehdi pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Mais tout s’envenime…

Propos recueillis par Sarah Lasry, scénariste et réalisatrice, le 9 juillet 2025.

Merci de citer le SCA-Scénaristes de Cinéma Associés pour toute reproduction