Lucas Gloppe : Dans Vers la bataille, le personnage de Louis, un photographe français, part au Mexique pour prendre des clichés de la guerre coloniale qui y fait rage. Il cherche “un sujet fort”. Au cœur du film, désillusionné face au général qui l’avait engagé, Louis lui rétorque : "Que restera-t-il de l'histoire si on se met à inventer les preuves (ndlr de la Guerre) ? On ne peut jouer ni avec les morts, ni avec la mort." Ce personnage et cette phrase ont résonné avec ta filmographie et ton travail de scénariste. Que penses-tu ramener du monde, que donnes-tu à voir avec les films que tu écris ?

Olivier Demangel : Je n’aime pas vraiment théoriser sur mon travail et mon approche de l'écriture est assez instinctive… Mais c’est vrai que je cherche souvent des situations humaines un peu extrêmes, des moments où les humains sont pris dans des tragédies importantes. Je me suis toujours plus situé du côté de la tragédie… Avec Aurélien Vernhes-Lermusiaux, lorsqu’on a parlé pour la première fois de Vers la bataille, j’ai tout de suite vu une scène où des morts se « relèveraient ». Ce sont souvent des envies de scènes ou des images qui me viennent, ce n’est pas forcément très intellectuel. Et c’est cette espèce d'instinct qui me fait aller vers des “sujets forts”. Quand Mathieu Vadepied m'a proposé de faire un film sur les tirailleurs sénégalais, par exemple, je me suis dit "ah ouais, voilà un gros sujet français qui n'a jamais été traité”. Quand Mati Diop fantasmait ce monde de fantômes dans Dakar, c'était une proposition si puissante, une incroyable façon de parler de la migration. Pour Novembre, c'est parti de l'envie de reconstruire l'attentat par les à-côtés et les marges… Ça part toujours d’une espèce d'intuition sans forcément voir où ça va me mener… Mais ensuite, comment s’en emparer ? Le traiter ? Du fait que je suis très instinctif et que mes envies d’écrire sont plutôt pulsionnelles, la réponse met souvent beaucoup de temps à émerger… Et pour finir, j'essaie de trouver des histoires assez simples, les plus pures et universelles possibles, “à l’intérieur” de ces sujets forts. C’est peut-être ça ma démarche, mais dans le fond, c’est le travail de n'importe quel scénariste.

OD : C’est vrai, les morts sont omniprésents, souvent sous forme fantomatique dans les scénarios que j'écris, mais je ne pense pas que ce soit très conscient… C’est drôle que tu aies relevé ces lignes de dialogues, parce que dans le fond, elles m’évoquent la démarche du scénario de Novembre : c'est ramener les morts, mais sans essayer d'inventer ou de réinventer le moment de leur mort. Mais le personnage de Vers la bataille raconte quelque chose de ce que je pense du cinéma plus largement : Louis pense être un photographe “super éthique” qui aurait envie de représenter objectivement la réalité. En faire une copie parfaite, l’attraper, la figer. Mais c'est une quête absurde. Même dans le documentaire, il n'y a pas d'objectivité dans l'image… Et tant mieux ! En tout cas, c’est sûr que je n'imagine pas faire demain une comédie romantique avec des personnages biens dans la vie qui vivent des choses heureuses. Il y a toujours une dimension tragique ou pathétique dans mes films, même la série que je viens de finir sur Bernard Tapie, un sujet qui peut avoir une dimension de comédie, est l'histoire d'un mégalo qui va grossir jusqu'à exploser… Je n’ai jamais eu beaucoup d'appétit pour la légèreté (rires). C'est assez terrible comme autoportrait !

LG : Le photographe de Vers la bataille comprend peu à peu qu’il ne parviendra pas à faire revivre son fils - mort à la Guerre - en prenant ces photographies. Que penses-tu essayer de “déterrer” en t’approchant de ces sujets ?

OD : Je vais te faire une réponse un peu pirouette "nouveau roman", mais j'ai sans doute une part de pudeur timide et j'ai vraiment l’impression de n’exister que par ma pratique. Claude Simon aurait pu dire un truc du genre “mes films disent pour moi ce que je n'ai pas pu dire”. Ce n'est pas une posture mais je suis incapable de te dire que j’ai un rapport à la mort particulier. C'est pour ça que je suis souvent très surpris des interprétations ou des lectures qu'on peut faire des films que j'écris. Parfois à en avoir un vrai sentiment d'imposture. Par exemple, je ne me suis jamais questionné sur ce que je mettais de moi dans mes films, alors qu'il y a forcément de moi dans les personnages… Par exemple, je vois bien qu’il y a quelque chose qui me touche chez Bernard Tapie car on vient un peu du même milieu, assez modeste. Si demain on me proposait le biopic de Donald Trump, j'aurais plus de mal à me projeter. Il y a toujours quelque chose qui me ramène aux personnages.

LG : Tu n’écris pourtant pas des drames intimes, des parents qui décèdent de mort "banale".. Durant la pandémie, la philosophe américaine Judith Butler se questionnait sur les “grivables lives”, les personnes dont la mort semblait avoir plus de valeur que d’autres dans nos sociétés. Dans un sens, les morts de tes films racontent les inégalités et la violence du monde : ce sont des hommes qui disparaissent en mer, des Sénégalais victimes de la colonisation… Il y a forcément quelque chose là qui est conscient politiquement ?

LG : Quels impacts ces “sujets forts” peuvent produire sur ta vie d’homme ?

OD : Pour Novembre, c'est d’abord l'attentat lui-même qui a été un vrai bouleversement. Il a remis en question pas mal de choses que je pensais du monde, de la société, du danger dans lequel elle était, qu'elle courait. Je me suis questionné : d'où venait ce danger et pourquoi ? De quoi étions-nous responsables et de quoi nous ne l’étions pas ? Comment c'est possible dans ce genre de moment que l'on tienne bon quand même ? C’est avec ça que j’ai cheminé, et ça m'a beaucoup plus porté que hanté finalement. “Hanté” donnerait la sensation que j'en avais des sueurs froides, alors que ça m'a davantage "obligé", comme on disait au Moyen-Âge. Dans l’écriture, si cela m'arrive d'être angoissé, je n’ai jamais été vraiment terrassé par un sujet pour une bonne et simple raison : comme j'en écris plusieurs en même temps, lorsque je sens qu'un sujet devient un peu problématique, j'ai tendance à passer à un autre et à me dire que je le reprendrai quand je serai prêt. C'est une soupape et un luxe que n’ont pas les réalisateurs en général.

LG : Démarrer une écriture sur le 13 novembre si peu de temps après, ça n’a pas dû être évident…

OD : Je ne voyais sincèrement pas sur quoi écrire d'autre. Il y a sans doute là de mon rapport aux morts et au drame, comme tu disais, mais aussi parce que c’était mon quartier, notre vie... Je ne voyais pas de quoi je pouvais m'emparer d'autre, tout en ayant aucune idée de comment c'était possible de le faire, et avec toutes les réserves de pudeur que j'avais, qui fait que j’avais l’impression de vouloir faire rentrer un chameau dans le trou d’une aiguille. C’était un sujet quasiment inabordable en fait. Alors comment faire ? Comment tu abordes un sujet pareil, comment faire un film sans montrer des cadavres, ni tomber dans le mélo, ce que je n'imaginais pas non plus faire ?

LG : C'est une question subjective, voire éthique, qui produit forcément des choix très personnels...

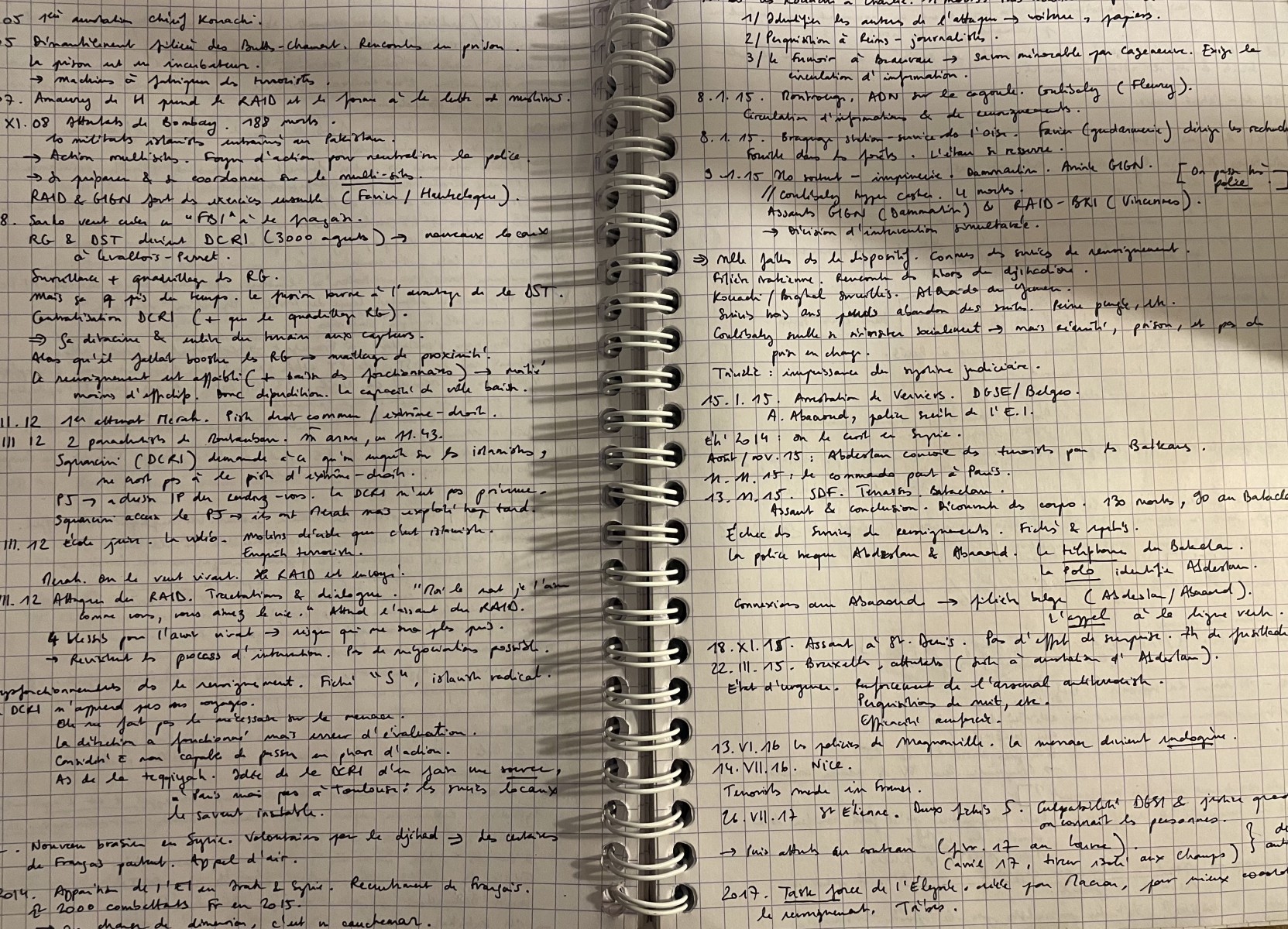

OD : C'est vrai, je ne dis pas ça de façon péremptoire et chacun fait bien ce qu'il veut. Je pense que tu as raison de dire "éthique" car je me pose toujours la question de quelle position j'ai par rapport au sujet que j'aborde, de quel endroit je l’écris. C'est le prix à payer pour les sujets forts. Je suis en quête du point de vue qui me donne l'impression que ce que je souhaite faire, la façon dont je le raconte, et la façon dont on pourra le percevoir, s’harmonisent entre eux. Pour Novembre, j'ai tâtonné très longtemps. Tu peux vite te prendre pour Peter Berg et imaginer faire "Assaut sur le Bataclan", un film d'action américain. Mais qu'est-ce que tu racontes en faisant ça ? Pendant un an j'ai développé un film qui s'appelait 13 Novembre et non pas Novembre. Celui-ci était en multi point de vue depuis les hôpitaux, le SAMU, la police, la justice, les médias etc pendant toute la nuit du 13, de 20h à 6h du matin. C’était un récit polyphonique sur le "Fluctuat nec mergitur parisien" : comment la société s'est pris un truc monstrueux dans la gueule, et grâce à ces agents de l'État - qui vont des éboueurs aux policiers - comment la fonction publique travaille ? En tant qu'ancien prof, je suis profondément attaché à la fonction publique française, quoi qu'on pense de ses dérives. L'idée même du service public est bouleversante je trouve. J’ai donc travaillé “13 Novembre” pendant huit mois, puis je me suis rendu compte que ce faisant, j'étais incroyablement trop proche des scènes de crime. Malgré les retours des lecteurs qui trouvaient le scénario assez fort, pour moi c’était inenvisageable de replonger le spectateur dans l’horreur frontalement. Quand tu lis un scénario, ce n’est pas pareil que lorsque tu vois un film, et ça tu le sais quand tu es scénariste : tu dois anticiper le fait que les gens vont voir un film et que certaines images ne passeront jamais. Tu as une responsabilité vis-à-vis de ça. Quoi que tu fasses, tu fabriques du spectacle. Bref, c’est au terme de ce cheminement que je me suis concentré sur la police antiterroriste, la seule qui agit le plus mais qui ne va pas sur les scènes de crime. Le film s’est déplacé en coïncidant davantage, quelque part, avec l'envie que j'avais d’être “à côté”, et pourtant de raconter l'événement frontalement. L’événement, pas l’horreur… L’onde de choc, pas le choc…

OD : Il y a de ça. À nouveau, le paradoxe du sujet fort est de l'aborder en essayant d'être délicat. Des gens qui nous lisent et qui ont vu Novembre pourraient se dire “il est gonflé". Dans le cas de Tirailleurs ou d'Atlantique, cette subtilité est sans doute plus visible, parce que le drame intime est au premier plan. Dans Novembre c’était le travail inverse, un travail de « dédramatisation », paradoxalement, des personnages. Je voulais masquer leurs affects, leur intime. Je vais te donner un exemple : j'avais lu que l’une des flics qui faisait l’interrogatoire de la témoin était enceinte. C'était presque un cadeau du réel à la fiction : qu'est ce que tu veux faire de plus dramatique le soir du 13 qu’une enquêtrice de l’antiterrorisme enceinte ? Mais tu te dis "mince, je dois corriger le réel parce qu’il est trop fort pour la fiction !". Ça fait partie de la rigueur - plus que de la pudeur - que tu dois avoir avec ton point de vue. Et c’est justement parce que j’ai choisi de ne donner quasiment aucune intimité aux personnages que je trouve Novembre subtil, alors même que c’est un reproche récurrent qu’on lui a fait. En réalité, c'était un parti pris très radical : ça aurait été tout à fait possible et même très simple d’ouvrir le film sur l'intimité des personnages, en prenant le temps de les rencontrer, de les “dramatiser”. L'empathie aurait été beaucoup plus forte. J’ai fait exactement le choix inverse. En arrivant sur le projet, Cédric Jimenez a eu la même intuition que moi, et l’a même radicalisée : on ne pouvait pas mettre en concurrence l'intime des policiers avec le drame qui s'était joué. Il fallait toujours garder en tête la dimension monumentale au sens latin - l'événement historique que tu dois traiter avec beaucoup de respect et de pincettes C’est pour ça que je dis souvent que Novembre est un scénario de psychologie comportementale. Quasiment un scénario de laboratoire : tu prends des personnages hyper forts, très formés, d’une rigueur qui peut confiner au robotique, tu les mets dans une situation extrême et tu les tends jusqu’à ce qu’ils déraillent. Parce qu’ils finissent tous par dérailler. Et de ce point de vue, je trouve que même si le film peut ne pas paraître pudique ou subtil, dans son “éthique” scénaristique, il l'est beaucoup.

LG : Ces réflexions sur l’angle et ton point de vue d’auteur, tu les as en amont de l’écriture, ou elles en sont concomitantes ?

OD : C'est toujours par la pratique que ces questions se posent. Ce n’est ni avant, ni après, ni vraiment pendant… Paul Valéry disait "je n'ai pas voulu dire mais voulu faire, et c'est mon intention de faire qui a voulu ce que j'ai dit". Évidemment, je me pose des questions dès le départ, j'ai l'impression de faire des choix intuitivement en amont. C’est sans doute pour ça que je n’ai jamais été arrêté dans une écriture, je ne me suis jamais dit “ça, ça ne va pas, ce n’est pas en accord avec ce que je veux raconter…”. J’ai tendance à foncer, je ne me pose pas tant de questions.

LG : Quand tu dis “passer à un autre scénario” lorsque l’un d’eux devient problématique, ça peut arriver qu’il s’agisse aussi de problèmes de dramaturgie pure ?

OD : Oui, mais formes et fonds sont bien sûr toujours indissociables : lorsque tu bloques, que tu ne trouves pas une fin ou que la construction est flottante, c’est que quelque part tu n’es pas très au clair sur ce que ça raconte… Dans ce cas, ça peut m’arriver temporairement de passer à autre chose. J'ai d’ailleurs une névrose assez particulière : lorsque je dois rendre un texte, je me mets à écrire autre chose. C’est vraiment une drôle de mentalité, il ne faut pas que les producteurs lisent ça (rires). Ce n’est pas de la fuite, mais il y a toujours une forme de violence lorsque je commence à écrire. Le moment de l'écriture pur disons, quand tu dois sortir les scènes, dialoguer, c’est toujours particulier. Mais une fois que je m’y mets j’ai tendance à aller très vite.

OD : Oui, c'est de trouver les personnages, les situations... Comment tu ne perds pas de vue la fin ? Comment tu penses les scènes comme des “films en soi”, et en même temps, quelle place celles-ci prennent dans le film global ? Pour le coup, les dialogues sont ce que je préfère faire. Dans un premier temps je les écris comme dans un roman, sous forme de tirets. Ils sont beaucoup plus longs et développés que dans le scénario final. Dans les premières versions dialoguées de Wei or Die - un film interactif réalisé par Simon Bouisson - il n'y avait même pas de nom de personnages, c'était uniquement des bribes de paroles. J'ai vraiment besoin d'en passer par là, être dans un rapport très nerveux à la langue, que “ça parle”. Partir de Babel, d’une grande symphonie, faire parler dans tous les sens… Bien sûr il y a différentes typologies de dialogues… Dans Tirailleurs j’étais contraint par la pudeur de ce rapport père-fils. Dans Novembre, il fallait des dialogues techniques et réalistes de professionnels. C’est aussi une façon de fabriquer de l'empathie : en tant que spectateur, tu n’aurais pas envie que les flics “t'expliquent tout”. Il fallait donc trouver le bon dosage… À l’inverse des dialogues, je déteste écrire des traitements ou des “crypto nouvelles” des films. Par ailleurs, cette “violence” de l’écriture dépend également de la typologie du projet : Atlantique est un scénario qu’on a beaucoup pensé “avec” Mati, mais qu’elle a beaucoup plus écrit et dialogué que moi. Idem pour Neuf mois ferme, l’un de mes premiers projets : c'était un scénario écrit et dialogué par Dupontel, il n'y a pas de doute. Tu n’as pas forcément toujours la même place dans l’écriture, tous les scénaristes vivent ça. En revanche tu as toujours un rapport intime avec le réalisateur, tu dois gérer ses blocages et il doit gérer les tiens d’une certaine façon. Ça fait partie du travail : comment tes névroses s'affrontent avec celle de l'autre.

LG : Tu as en effet commencé avec Dupontel. Peux-tu revenir sur ta formation et ton début de carrière ?

OD : J'ai fait Normale Sup en lettres classiques et une agrég de lettres modernes. J’ai commencé une thèse, mais je n'avais pas du tout envie de devenir prof. En réalité, je voulais devenir romancier - d'ailleurs j'ai publié deux romans. Le problème, c'est que vu les romans que j'écrivais - qui en terme de faire remuer les morts sont pas mal d'ailleurs (rires) - je savais que j’en vendrais 450… Un jour, un ami de ma sœur qui écrivait un scénario m’a proposé de l’aider. Jamais de la vie je n’aurais pensé écrire un scénario. J'étais un étudiant éternel, un littéraire pur, je lisais énormément. Encore aujourd'hui, je lis beaucoup plus que je ne vois de films. Je ne “faisais” pas la cinémathèque, je faisais du grec ancien, du latin, des lettres… Mais ce premier projet scénaristique a obtenu l’aide à l'écriture du CNC, et je me suis dit : “en fait, on peut gagner sa vie comme ça !”. Puis j’ai réalisé que je pouvais faire les deux, des romans et des scénarios... Comme je sentais que je n'étais pas si mauvais en construction dramatique, j’ai passé le concours de la Fémis que j’ai eu. Mais en sortant, j'ai eu une sorte de vertige : où j'en étais exactement ? Est-ce que j'allais vraiment réussir à vivre de mon travail ? Quelles étaient les perspectives ? J'avais un peu tout laissé tomber dans un sens, je n'étais plus prof… C’est en faisant des fiches de lecture pour Catherine Bozorgan, la productrice d’Albert Dupontel, que je l’ai rencontré. Il a aimé mes fiches, il m'a fait relire le scénario du Vilain plusieurs fois, on a sympathisé… et il m’a alors proposé de l'aider à faire son prochain film. C’était Neuf mois ferme.

OD : Oui (rires) ! C’est un génie Albert, c’est incroyable tout ce que travailler avec lui m’a appris en termes d'inventivité, d'imagination. Mais c'est aussi quelqu'un de très radical pour le coup, très antisystème. C’est enrichissant et parfois perturbant. Il te pousse à te poser des questions que tu ne te serais jamais formulées… Après on a eu le César du meilleur scénario. Même si je n’étais que collaborateur, mon nom était cité et j'ai eu plusieurs propositions. Ça a pris comme ça, un peu par chance…

SECONDE PARTIE À DÉCOUVRIR ICI.

entretien réalisé le 19 janvier 2023 -

merci de signaler le SCA-Scénaristes de Cinéma Associés pour toute reproduction